最近随着嫦娥五号顺利返回,华龙一号成功并网发电,以及中国环流器二号投入使用,可控核聚变和第四代核电站的热度又提起来了。作为当代世界最热衷核动力的中国,几乎每一年都在迈出新的脚步。那么,就让我们今天一起认识一下,被各大科幻小说视为“未来能源解决方案”的可控核聚变技术吧。

预备知识:核聚变基本方程和基本理论

核聚变,又被称为“核融合”反应,指的是小的原子核克服库仑势垒后,在强大的核力作用下生成更重的原子核,并释放能量的过程。某种程度上,核聚变可以看做是核裂变的“可逆过程”,而且在满足特定条件下,核聚变和核裂变都一样可以释放能量。

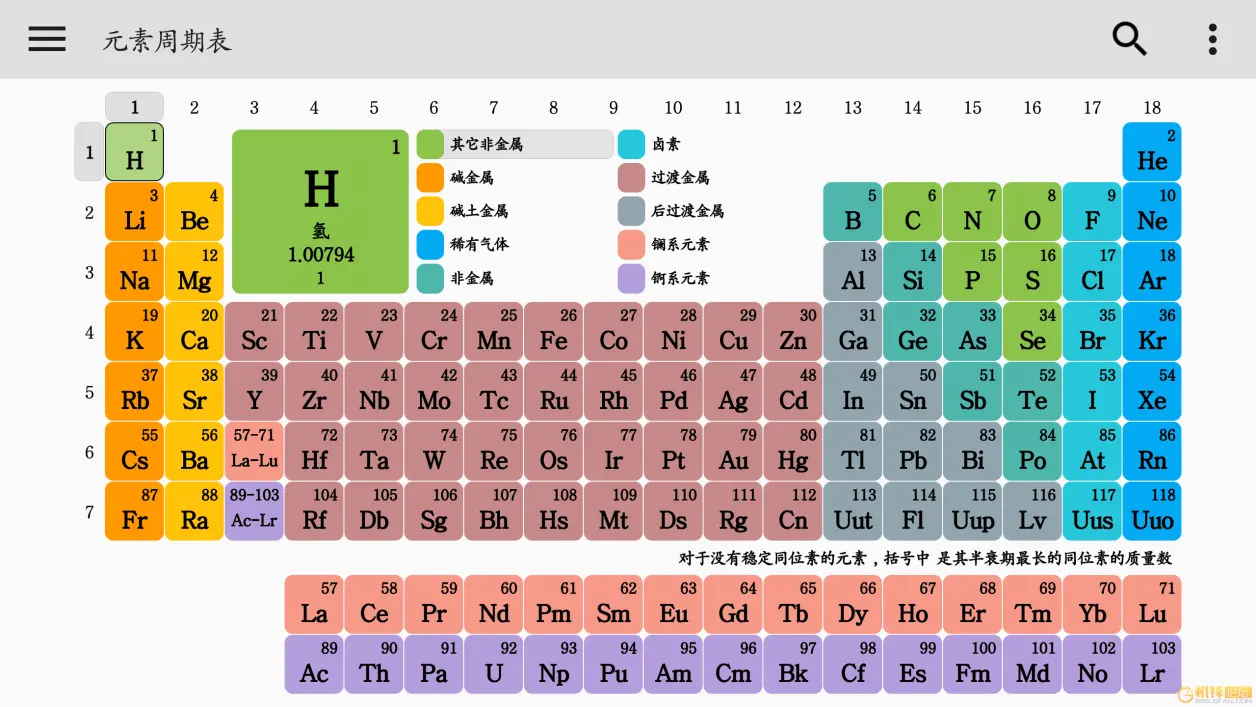

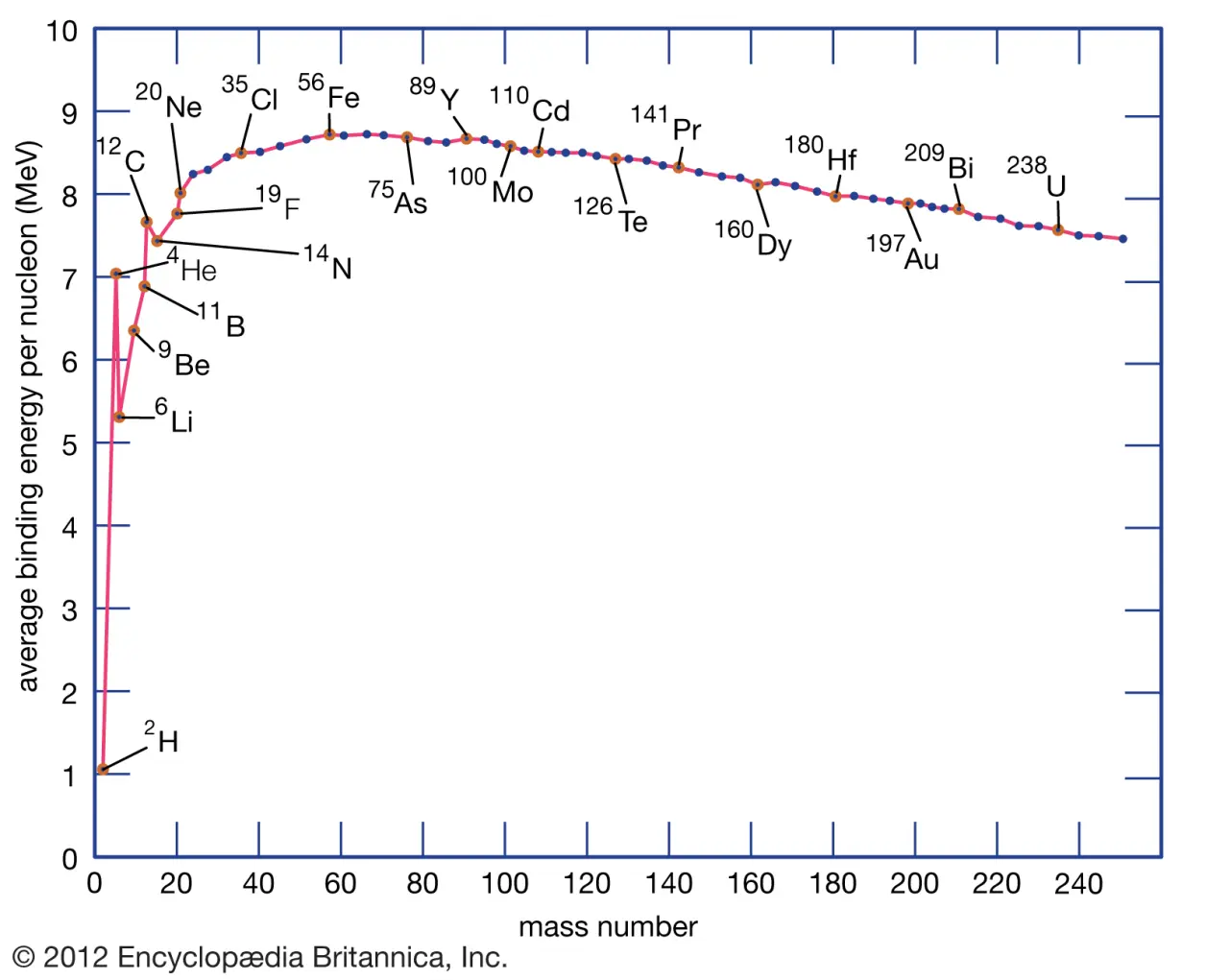

根据测算,元素随着原子量从小到大,核结合能先升高后降落,顶峰是镍-56.不过由于镍-56半衰期很短,很快会变成铁-56(也就是我们日常见到的铁元素的最多的同位素),因此又叫做“铁峰顶”。在这个“山脉”的两侧,小的原子核之间聚变会释放能量,大的原子核分裂也会释放能量。不过,由于大原子核相对不稳定,因此核裂变和衰变往往是自发性的,而核聚变却需要强大的外界作用力来驱动,这也是可控核聚变最大的难点所在。

根据核结合能图表和对恒星的光谱分析结论,科学家将宇宙的自然产生的核聚变分为若干种:太初核聚变、主序星核聚变(又分为质子-质子链反应和碳氮氧循环,但本质都是4个氕合成一个氦的过程)、超新星核聚变、中子星/黑洞碰撞核聚变,随着威力的提升,能够合成的元素也越重,因此随着时间的推移,宇宙大爆炸开始时的太初核聚变产生出的氕、氘、氦等元素不断被聚合成重元素。不过也有例外,如上面的结合能表的锂、铍、硼,因为结合能反而低于氦,所以不能被氦核聚变产生,只能通过宇宙射线散裂产生,这也能解释为何地球上的锂、铍、硼比起硅,氧,氮,铝丰度低很多,因为后面的几种都是正常恒星核聚变产物,在太阳诞生前的古老恒星死亡,释放出元素形成太阳系的原始星云时,这些元素也随之因引力聚合成当前的地球,后来,随着地球表面冷却,铁,镍和铀这样的重金属沉没到地核,被铀238和钾40缓缓的衰变热加热的地核热量加热到高温熔融状态,并在自转下缓缓流动。由于铁是顺磁性元素,加之它随着自转运动,产生了巨大的“地心发电机”,因此为地球提供了屏蔽太阳风的地磁场。所以,地球能够形成,孕育生命,享受阳光,这一切都和天然的核聚变和聚变产物密切相关。

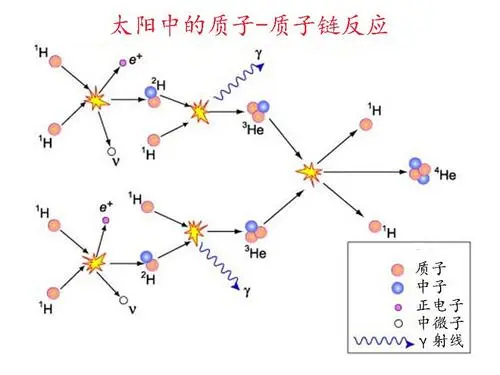

下面让我们谈一下具体的核聚变方程式和条件。由于太阳是一颗小质量主序星,因此它的引力加热的核心温度约为1000万开尔文,内部压力能够把氕(1H)加压到260克/立方厘米,是地球上最重的锇元素的20倍。在太阳巨大的引力束缚下,高压和高温将氢原子的布朗运动范围压缩到原子核半径内,从而让核力产生作用,克服原子核之间的库仑力,把两颗原子核拉进形成新的原子核,并释放能量。

根据百科资料,质子·质子链反应共有四个步骤。

第一个步骤是两个氢原子核融合1H(质子)成为氘,一个质子经由释放出一个 e+和一个中微子成为中子。

1H + 1H → 2H + e+ + νe

在这个阶段中释放出的中微子带有0.42MeV的能量。

第一个步骤进行的非常缓慢,因为它依赖的吸热的β正电子衰变,需要吸收能量,将一个质子转变成中子。事实上,这是整个反应的瓶颈,一颗质子平均要等待1亿年才能融合成氘。

正电子立刻就和电子湮灭,它们的质量转换成两个γ射线的光子被带走。e+ + e− → 2γ (它们的能量为1.02MeV)

在这之后,氘先和另一个氢原子融合成较轻的氦同位素,3He:

2H + 1H → 3He + γ (能量为5.49 MeV)

然后有三种可能的路径来形成氦的同位素4He。在pp1分支,氦-4由两个氦-3融合而成;在pp2和pp3分支,氦-3先和一个已经存在的氦-4融合成铍。 在太阳,pp1最为频繁,占了86%,pp2占14%,pp3只有0.11%。还有一种是极端罕见的pp4分支。

PP1:3He +3He → 4He + 1H + 1H + 12.86 MeV

完整的pp1链反应是放出的净能量为26.7MeV。 pp1分支主要发生在一千万至一千四百万K的温度,当温度低于一千万K时,质子-质子链反应就不能制造出4He。

PP2:

3He + 4He → 7Be + γ

7Be + e− → 7Li + νe

7Li + 1H → 4He + 4He

pp2分支主要发生在一千四百万至二千三百万K的温度。

90%的在7Be(e−,νe)7Li*的反应中产生的中微子,90%带有0.861MeV的能量,剩余的10%带有0.383 MeV的能量(依据锂-7是在基态还是激发态而定)。

pp3:3He + 4He → 7Be + γ

7Be + 1H → 8B + γ

8B → 8Be + e+ + νe

8Be ↔ 4He + 4He

pp3链反应发生在二千三百万K以上的温度。

pp3链虽然不是太阳主要的能量来源(只占0.11%),但在太阳中微子问题上非常重要,因为它产生的中微子能量是非常高的(高达14.06 MeV)。

PP4虽然预测上有这种反应,但因为极为罕见(在太阳中只占千万分之三的量),因此从未曾在太阳中被观测到。在此种反应中,氦-3直接和质子作用成为氦-4,可以产生能量更高的中微子(高达18.8 MeV)。

3He + 1H → 4He + νe + e+

比较最后产生的氦-4和4个质子的质量,显示少了0.007或是0.7%的质量。这些质量被转换成了能量,在各自的反应中以γ射线和中微子的形式释放出去。在一个完整的反应链可以得到26.73MeV的能量。

只有以γ射线释放的能量会和电子与质子作用来加热太阳的内部。这些热量支撑著太阳使它不至于因为本身的重量而崩溃。

中微子不会与一般的物质发生交互作用,而且不会支持太阳去对抗本身的重力崩溃。中微子在pp1、pp2和pp3链分别带走2.0%、4.0%和28.3%的能量。

说完了自然的核聚变的理论后,我们可以进入今天主体:人工核聚变。

聚变之光照亮了人类的末日?不可控核聚变的强大威力

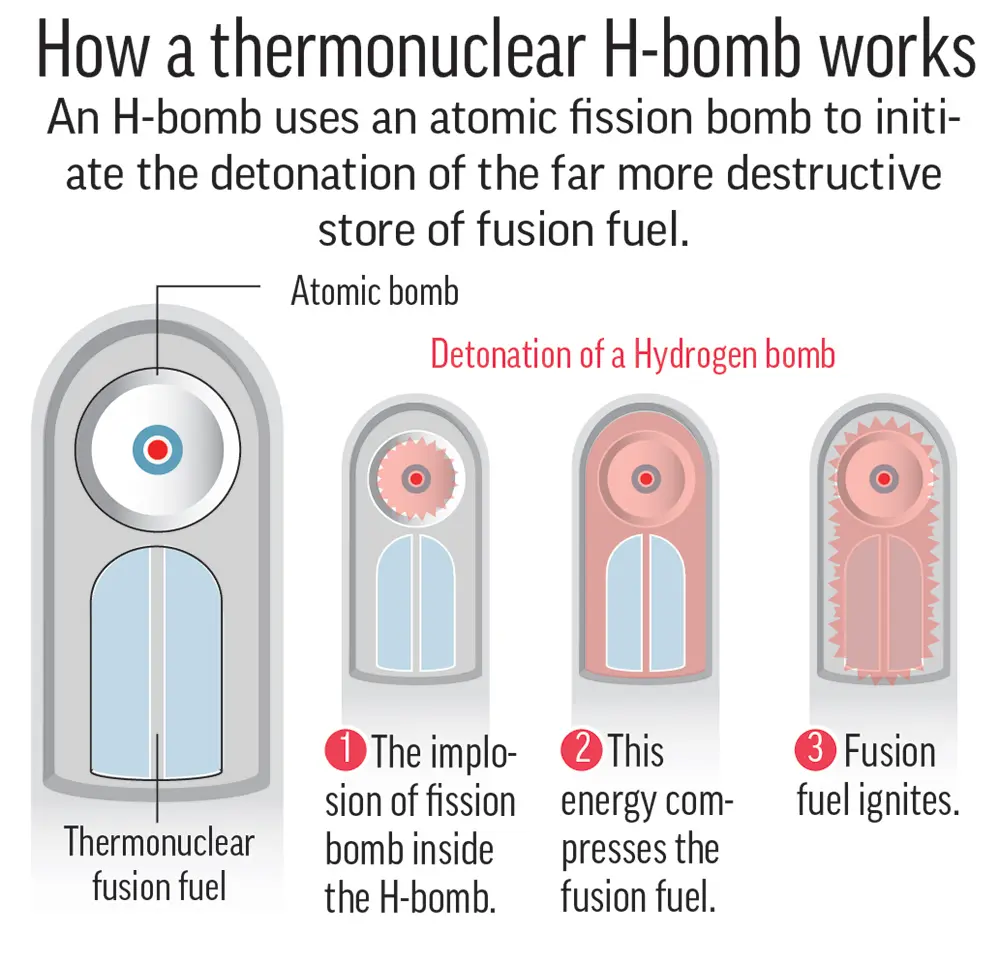

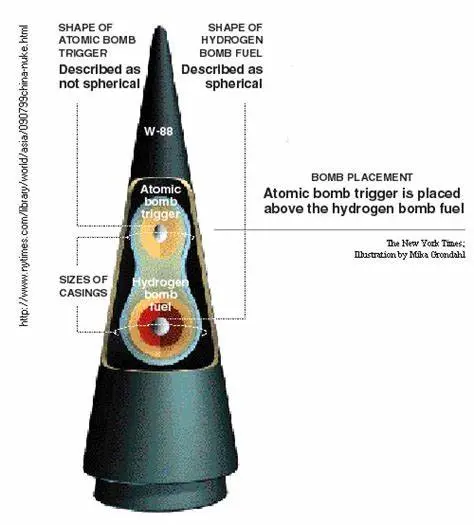

自从核裂变被用于军用后,冷战时的战争狂人们就开始物色远大于原子弹的武器。因此,美国鼓吹核武器的科学家泰勒便投身于核聚变武器的开发中。经过推算,他们认为原子弹爆炸时的高温高压足够在局部范围达到启动核聚变的威力,因此一种影响至今的核武器构型——泰勒-乌拉姆构型出现了。

泰勒·乌拉姆构型原理就是太阳的质子-质子链反应。由于质子-质子链反应的“瓶颈环节”是氕吸收电子生产氘,而地球上又没有氦3这样的元素,因此泰勒便从地球上能够搞来的原料——氘入手开始做核武。氘作为太初核聚变的产物,在地球上数量稀少,但仍然能够从大海分离出来的重水制造。据估计,大海中每1万个水分子中,就有3个水分子中的氢元素是氘。搞来了氘以后,就可以将其用于核聚变了。

常青藤·麦克外观看起来就像一个大水箱,里面保存着液态的氘,并塞入一个原子弹作为雷管。虽然尺寸庞大,但是它也确实是威力十足,足足爆发出了1000万吨的爆炸威力,如果是在纽约上空引爆这个东西,那么整个纽约市基本上不会有建筑物残留下来。不过由于太大,太笨重,日后的核武器转向“干式”聚变·裂变核武器,可以看本人这篇文章。

文章加载失败

当然,仅仅有了温度还不行,因为强大的冲击波会把氢元素炸的四处飞溅,进而把原子间隙拉开而无法引爆。这就导致炸弹外壳必须有一定的约束力——在自身被气化掉前的百万分之一秒内约束住冲击波,让氘原子核飞散前就完成聚变进程。因此这就是泰勒-乌拉姆的核心理论——反应层加热推送压缩。即原子弹不但提供核聚变需要的热能,同时负责压缩聚变燃料,让其一瞬间达到太阳核心的高温高压而引发核聚变反应。而世界上绝大多数未能够起爆成功的聚变弹,都是因为未能让它完成压缩进程而失败的。因此这要求外壳必须高密度,一般常用的材料是铀238,它既致密,同时它本身也是可以在高强度中子流冲击下发生核裂变的,因此可以进一步拔高威力。这样同时在内层使用核裂变作为“引信”,外部又包裹铀238的核弹,就被俗称为“三相弹”,不过更确切的说法是“聚变增强裂变弹”,因为它70%以上能量来自于外部裂变能量,这个原理一会再说。总而言之,通过原子弹的X射线加热+反应层烧蚀压缩机理,人类实现了氢弹这样的不可控核聚变的武器,但是,要想把它变为持续释放能量的“可控核聚变”,就非常困难了。

一如前文所述,核聚变的三大前提:反应物、高温、高压,在地面上都难以寻觅。现实中,人类根本造不出来能够容忍太阳强大的压力和热量的材料,也无法把核武器小型化到只加温而不炸毁设施的水平。因此为了绕过这个材料门槛,人们想了很多办法,就是今天的主角:可控核聚变研究设施。

洛伦兹力的妙用——磁约束核聚变设施

为了让反应物尽可能保持高温,同时远离无法承受聚变之火的外壳,人们首先想到的是采用洛伦兹力的回旋加速器。由于高温会将气体电离成等离子体,而后者作为一种带电粒子的集合,会和电磁场产生洛伦兹力效应,从而沿着磁力线垂直面流动。现实中,地球磁场就是这样把带有大量等离子体的太阳风偏转出去,保护了地球的生命不被太阳风打成粉末。而偏转的等离子体最终射入地磁极附近,产生了壮丽的极光。

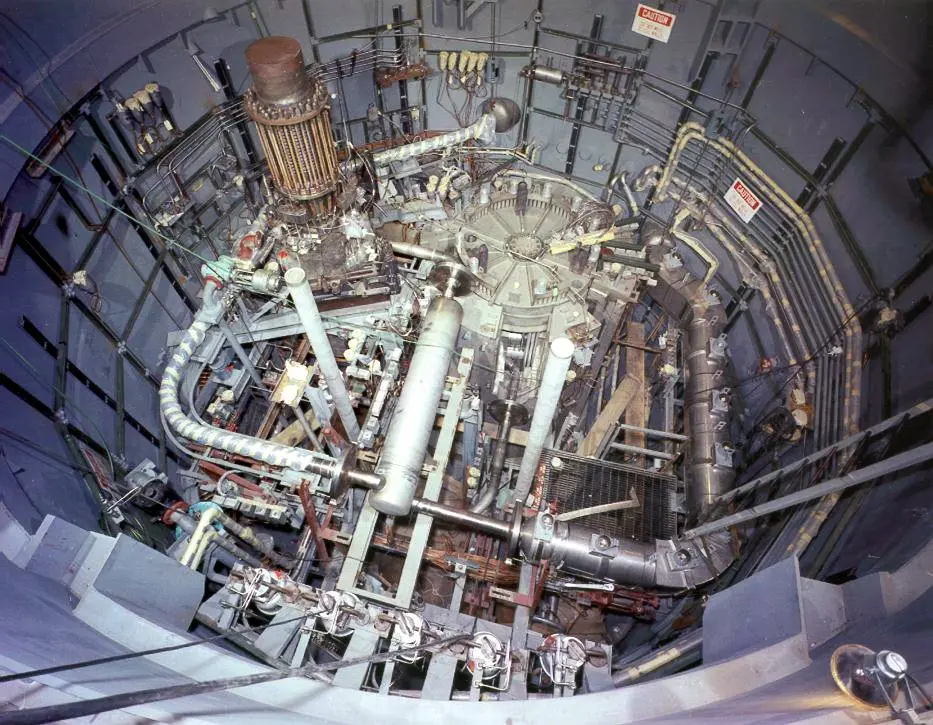

因此,经常能看到极光的苏联人很快就将其用到了核聚变研制中,设计了一个大号的回旋加速器,让高温等离子体沿着磁感线中心流动,避免接触外界。这一设备,又被称之为“托卡马克”。

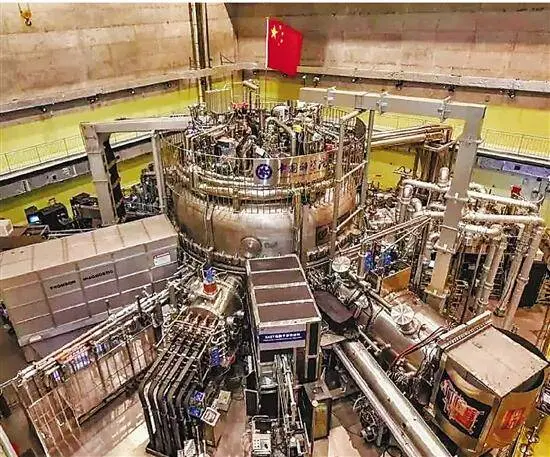

托卡马克的核心结构是一个D型环拼接成的甜甜圈形状的空心圆管,外部密密麻麻装满超导线圈缠绕的电磁铁,以产生强大的磁能。在托卡马克加热到1000万K以后,内部的工质就会顺着外加强磁场开始高速旋转,在不断辐射热量的同时避免接触外壁。迄今为止,中国位于合肥物质科学研究所的EAST实验设施取得了很大研究进展:2017年7月3日实现了101.2秒高温等离子体磁约束运转,和2018年实现加热到10MW,中央突破1亿K的记录,这也是目前世界托卡马克的最好记录。

虽然中国研究设施成功完成了1亿K加热和100秒磁约束等离子体运转,但是它比起真正的核聚变反应堆还是有相当的距离,而且目前我国实现的高能等离子体实验都是外部加热,并未实际投入聚变燃料。因此只能模拟未来核聚变的热量和等离子流体的相关数据,类似于电加热模拟核反应堆。

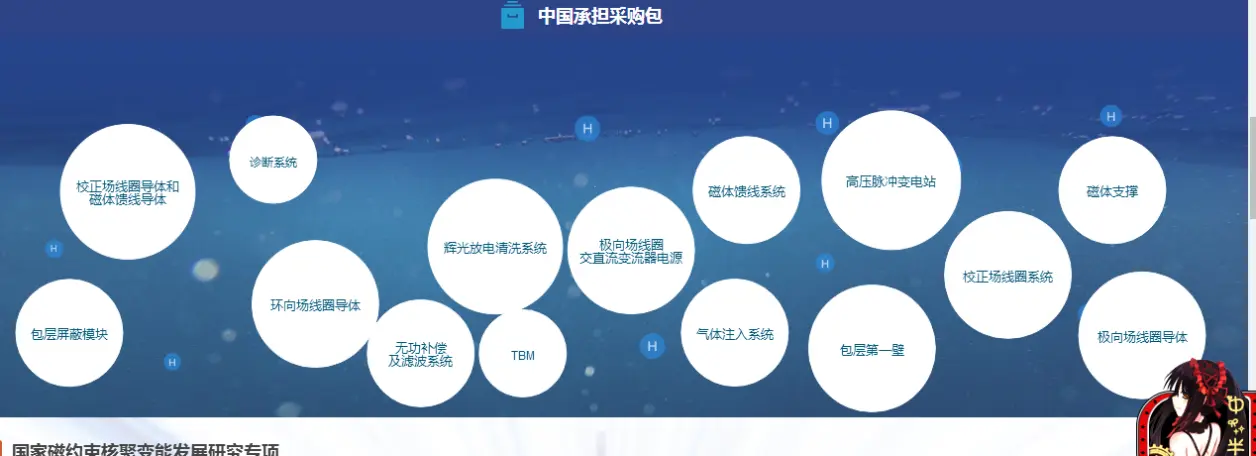

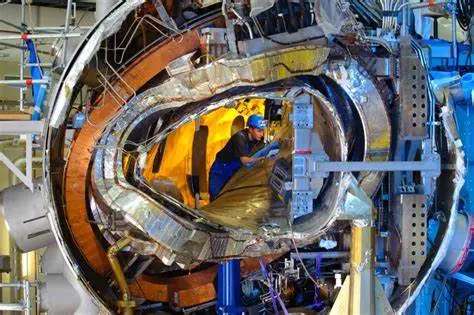

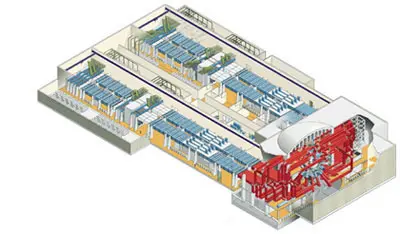

如今,世界各国合作研发的真正意义上的第一个巨型托卡马克式的核聚变实验堆是法国的“国际热核聚变实验反应堆”(ITER)工程。该设施是一个庞然大物,热功率足有中国EAST的五十倍,达到了500兆瓦,而计划的磁约束时间也达到了400秒以上,因此被广泛视为真正的核聚变商业运行堆芯的示范工程。

ITER工程可以追溯到1985年里根和戈尔巴乔夫举行的日内瓦元首会议的共识,双方同意推进核裁军和未来核动力的合作开发,并引入欧共体和日本作为合作伙伴。到了2001年,IAEA接管了工程的领导,开始进入实地的研发阶段。在2003年,加拿大退出了ITER,而美国也有一度专心于自己的“国家点火设施”而退出,之后中国、韩国、印度加入了这个计划,并各自担负重要任务。2007年,ITER开始进入实施准备阶段,2015年开始建设主体工程,2019年完成了印度制造的3800吨低温恒温器底座安装,2020年开始进入总装,预计2025年试运行。不过,2025年的时间点只是让它“热身”,进行高温等离子束约束实验,到了2035年才会真正注入氘氚混合气,开始做真正的核聚变尝试。因此距离1985年项目开始立项,到最终按时间表实现氘氚核聚变,需要整整50年时间,被马克龙总统称之为“人类历史上最伟大的进步,往往源自于大胆的赌注和坎坷之路”。

除了广为人知的托卡马克核聚变设备外,还有两种最近逐渐引起注意的磁约束核聚变实验设备:仿星器和磁镜。

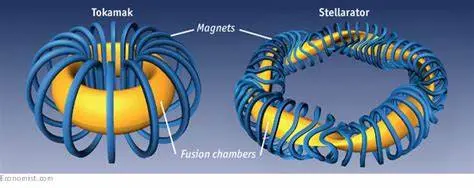

仿星器原理和托卡马克差不多,都是利用一个环形的磁场让等离子体在其中“流动”,它诞生能够追溯到1950年斯皮策研发的实验设备,不过后来被托卡马克夺去了风头,一直到现在才逐渐追上。

仿星器的磁场并不是托卡马克的垂直磁感线,而是一种扭曲了的磁感线,彼此两个绕组的电流反向,这样等离子体运转时就会在磁场反转时扭曲运转,抵消了电流方向,不产生等离子电流。设计仿星器的初衷在于为了最小化等离子体在磁场切割磁力线运动时的能量损耗。由于带电粒子运动有很大的不确定性(布朗运动),加上托卡马克的磁场强度内圈和外圈并不均匀。因此某些粒子运动时会和密集的磁感线相撞被反射,这就是“磁镜效应”(接下来会说),这样一来效率就会下降。同时由于托卡马克离子流始终一个方向运转,会产生一道强大的等离子电流,根据霍尔定律可知,这样强大的等离子电流也会和磁场产生作用,从而扰乱托卡马克内部的规律性离子流。而仿星器通过复杂的磁场设计和轨道设计,在精细的计算下能够让粒子实际承受的洛伦兹力保持均匀,不会撞击“磁镜”引发反射。同时由于相邻绕组电流相反,能够抵消内部的等离子电流,因此可以如同恒星大气一样自然对流,这也是“仿星器”名称的来源。

目前,世界上最为先进的仿星器设计是德国人的Wandelstein X-7设施。不过由于该设计难度很大,非常依赖于计算机模拟技术和装配技术,所以流传并没有托卡马克广泛。

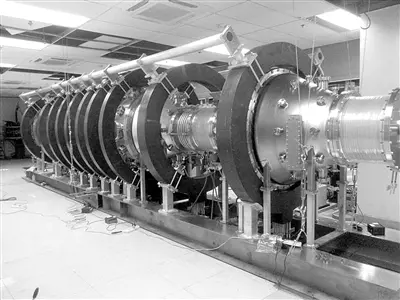

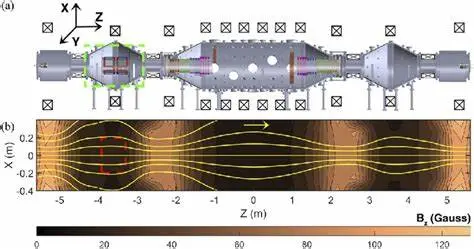

另一种磁约束反应堆的概念为磁镜。磁镜其实和仿星器都是1950年代诞生的,比托卡马克早了10年,但都因为不如托卡马克“大力出奇迹”而一度陷入低潮。后来随着计算机模拟技术发展,仿星器率先起死回生,磁镜也在沉寂多年后逐渐返回赛道。

还记得当时困扰托卡马克的“磁镜”效应吗?磁镜技术就是利用带电粒子突然接近磁感线密集区产生的反射效应制造的。磁镜通过在圆柱形空腔内布置多个电磁铁,产生相对的磁感线,在粒子射入后,粒子在垂直于磁力线的轨迹运行就会受到阻力而多次反射,最终沿着接近轴向的轨道前进,从而远离外壁。由于磁镜比起之前的托卡马克和仿星器都容易设计,所以它也是最早一代核聚变实验器械。但由于粒子平行于磁感线运动时不会受力,这导致在磁镜的磁感线端口处必然会发生泄漏。由于固有泄漏无法从理论上回避,该技术1985年后陷入停滞。不过随着近年来计算机模拟技术的提升,磁镜凭借结构紧凑的优势再度吸引了目光,上图的国产磁镜实验设备在2012年完成设计,2014年就搭建完成可以试验,可见这种设备具备经济上的可行性,但是能否取得实质进展还有待研究。

除了许许多多的磁约束核聚变实验设备外,还有一种重要的核聚变实验设备,也是迄今唯一实际上进行了聚变点火的设备——激光惯性约束核聚变设备。

以激光代替核爆炸——惯性约束核聚变

在前面讲述氢弹时,我们已经提到了“反应层烧蚀推送压缩”是启动核聚变反应的钥匙。美国人利用了氢弹的原理,便推出了惯性约束核聚变。

惯性点火原理是来自于核聚变燃料在被某种强大的力场(如粒子对撞机、核爆炸、激光光压)突然压缩后引发核聚变。因此,要想用惯性约束点燃核聚变的话,就必须保证在最短的时间内集中最大的能量在一个极小的靶上。在1960年代初,有人曾经提出过用高速离子流对撞来实现核聚变,但是离子流对撞难度相当高,因此在激光发明后,美国人便转向激光惯性压缩手段。

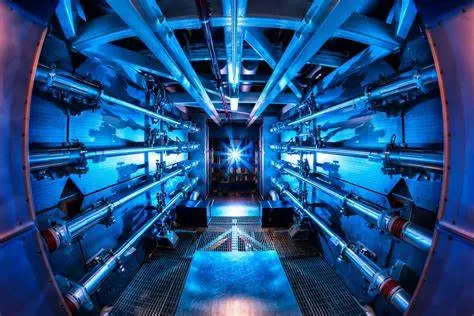

当激光从四面八方均匀照射在靶标上后,由于靶标覆盖物被瞬间加热到1亿摄氏度,会剧烈地开始气化。强烈的烧蚀气化和激光的光压就会产生类似于泰勒·乌拉姆布局的氢弹的反应层推送效果,将其压缩到260克/立方厘米的超级密度,同时伴随激光的上亿度高温,将其一鼓作气点燃。由于大功率激光器和光路相当难以设计,美国通过几十年积累,才搞出了“国家点火设施”。

国家点火设施拥有长达1公里的激光加速通道,在通道末端,192支激光器的镜头以一个球面对准球心“瑟瑟发抖”的核聚变燃料块。该设备极度要求装配精度,所有的设备必须在100微米的误差允许范围内装到位,并且开火时间要精确到30皮秒。

为了保证激光按照同一个波形,同一个时间命中目标,美国的国家点火设施其实只有1个大功率激光器。该激光器发射激光后,通过一系列光路设备不断反射,折射,汇聚,最终分成192束击中目标。由于初始激光只有6J能量,美国人为此设计了氙灯强化装置,使用超级电容供电7680具高能氙气大灯,一瞬间注入117KWH的光能,把激光强化到400万焦耳,相当于1KGTNT炸药。

在2013年11月19日,192束激光裹挟着1.9MJ能量打入靶子,瞬间产生1亿K高温和1000万个标准大气压,成功点燃胶囊里的氘氚混合气,释放17.3kJ聚变能量。而在第二年,他们更进一步,实现了一个人类历史的第一——成功让核聚变释放的能量超过了入射能量,这也是迄今为止所有的核聚变实验设备中,唯一真正点燃核聚变并成功超过入射能量的案例(其他的磁约束设备仅停留在热等离子体验证阶段)。

虽然国家点火设施取得了很大成功,但是很多人对其进行了尖刻的批评。对其技术批评倒不是重点,而是美国人的动机:由于惯性约束核聚变和核武器的烧蚀推进压缩原理太过于接近,其他国家科学家担心,一心谋求稳定世界霸权的美国只是用它进行核武器核心的实验,而非真正打算用于民用发电。不过无论如何,美国国家点火设施取得了人类第一次非核爆产生的核聚变的成绩无可掩盖。

未来如何利用核聚变?

目前,各国的核聚变仍然主要停留在前期准备性研究上,尚未投入真正的稳定氘氚核聚变运转。那么,倘若有一天核聚变成功运转,它到底该如何为我们发出电力呢?

我们知道,人类目前和平利用核裂变主要是用它裂变热给冷却物质加热,然后驱动汽轮机发电。但是核聚变的温度实在太高,而且磁约束设备需要用强大磁场才能约束等离子体,显然不可能把整个大线圈沉浸在水中,而且考虑到现在都未能够启动实质性的核聚变,因此很多人还是抱着“等成了再说”的心态面对核聚变。不过,根据核聚变产物的一些性质,我们还是能够摸索到一些可用的方法,其中之一就和今天投票的“核废料”和前两天提到的“钍燃料”有关。

我们知道,目前研究最多的是“氘氚”混合气核聚变,除此之外还有潜在的“月壤提取氦3进行核聚变”,当然后者距离比氘氚核聚变还远的多。就以氘氚核聚变为例,我们目前能够想到的最直接的方法,还是从核弹头去取经。

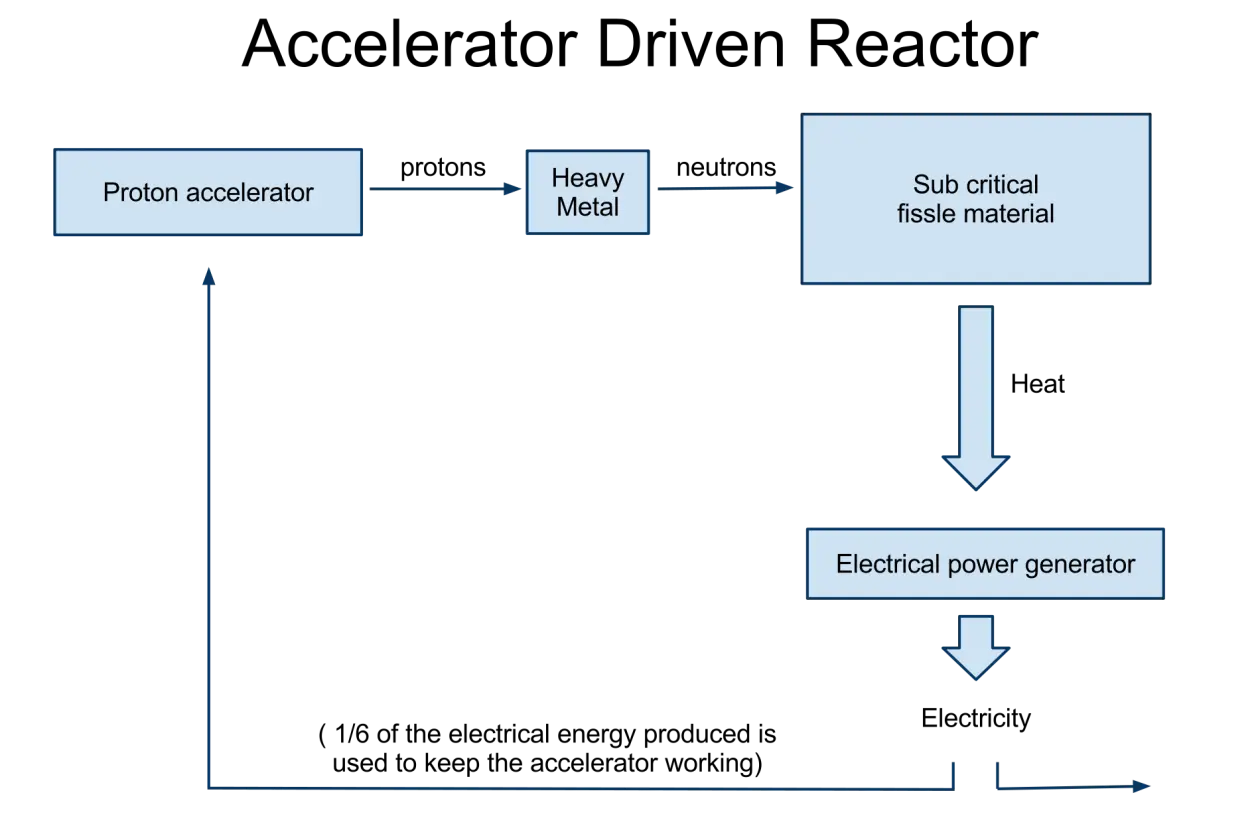

我们知道,为了引发核裂变,需要90%U235浓度的高浓缩铀或者高浓缩钚239。但是这两种物质非常稀少,占有99%的铀238反而只能成为贫铀弹的材料。不过,铀238可以在快中子下裂变,因此为了充分利用核材料,美国和苏联最早在核武器中采用了“聚变驱动裂变”的设计,以核聚变级生成的强大中子流冲击外壳的铀238,使得其发生核裂变引发更大威力。凭借这个原理,科学家开发出了“加速器驱动反应堆”,通过外部中子源(质子加速器轰击靶版产生中子)替代临界质量的铀235供应中子,打碎内部的铀235或者铀238产生裂变,但不能维持链式反应,因此外部切断中子流反应也随之停止。该装置广泛用于科研教育领域。不过,如果把外部中子源变成一个源源不断输出高能中子的托卡马克/仿星器/磁镜的话,这个技术就有可能成为潜在的核电厂装置。

在这样的联合循环模式下,需要用特殊的中子通透材料设计外壳,让反应生成的大量中子流快速输出到旁边的裂变反应堆中。为了防止水减速中子流,可以采用液态金属堆来保持快中子速度。这样一来,就算是贫铀塞进了反应堆,也会因为核聚变源源不断的快中子供应而发生核裂变,或者吸收中子变成钚239这样的可裂变材料。同时由于聚变反应堆关闭较为容易,关闭后便立即不再产生中子,从而快速关闭裂变堆,避免发生事故。

同时,有了强大的中子源后,核废料也可以继续拿过来发电。

我们知道,目前核废料是各个核能大国都感到头疼的话题。中国现在有40多个发电的核电堆,也有数十个在建设的核电站,但是中国迄今没有建设一个核废料永久储存基地,因此中国所有的核废料只能堆放在核电厂的乏燃料水池冷却,成为数十个潜在的“脏弹”。其实,核废料中除了不足5%的铀235分裂产物和U238衰变产物外,绝大多数还是铀238,只不过因为剩余的铀235无法达到临界质量而无法继续发电了。不过,如果有强大的中子源,能够打碎里面裂变产物和剩下的铀238的话,余下的核废料的铀238仍然可以继续发电,或者生产钚239.因此可控核聚变成功后,就算是不能用于直接发电,用于核废料处理和外部中子驱动反应堆也同样有着巨大的经济效益。

同时,在中子源得以解决后,钍燃料的运用也更加安全。由于钍在接收中子照射后会生成U233,是一种潜在的可增殖材料,但是由于U233里混合的U232导致的强烈辐射影响了它的提纯和分离,一直未得到合理使用。不过,如果有了核聚变中子源,那么就可以把钍232放在核聚变设备上进行持续辐射,通过不断吸收中子,钍232可以一直添加中子,生成铀233,234,235,238乃至钚239.既然铀232难以处理,就把它也一并提升到可以裂变的铀235不就得了。所以,在这样的安全中子源得到推广后,铀燃料和钍燃料就可能进行“流水线生产”,能够保证世界用上几百年。

最后,核聚变的强大热能也是未来太空推进的可用燃料。由于核聚变温度极高,并且可以用磁场约束喷射方向,可制造成远强于当代的等离子发动机的核聚变发动机。这样一来,核动力航天器的电力和燃料都很容易解决了。

结语——革命尚未成功,同志仍需努力

正如马克龙总统评价ITER是“世界上最伟大的进步,往往起源于大胆的创新和艰难的过程”一样,核聚变在军用60年来,一直努力向着可控,可推广的方向发展,但受制于科学技术限制,可控核聚变仍然有着漫长的路要走。然而,我们并不能因此偃旗息鼓,而是腰更加奋起研究。

昔日,欧几里得曾经对托勒密说过:没有通向几何学的波斯御道。如今我们面对科学也是一样,不要抱着实用主义和投机主义的侥幸心理,必须要脚踏实地坚实的一步步走起,才能够真正的让祖国的科学技术攀上世界之巅。