中国上下五千年的历史长河里,顺应潮流发展更替,我们见证了许许多多朝代从孱弱走到鼎盛,目睹了一个接一个王朝从强盛走向衰落。

在漫长的时间轴中,有人偏爱结束了长达三百年分裂局面的隋朝,打造了富饶繁华盛世的唐朝,有人喜欢被誉为“中国的文艺复兴时期”的宋朝,首次征服全中国地区的元朝,有人独爱率先出现资本主义萌芽的明朝,或者作为最后一个君主制王朝将君主专制发展到了顶峰的清朝。

但在日本民众心中,却唯独对那段单纯武力输出的三国时期念念不忘,深爱程度甚至高于对他国风俗习惯影响颇深的唐朝。

为什么日本民众对三国拥有如此大的兴趣?他们通过怎样的方式去了解三国历史?中日两国在三国的看法上又有着怎样的区别呢?

三国作品在日本

中国四大名著,《西游记》与《水浒传》都曾被套用日式风格翻拍出来。唯独向来偏爱的三国题材,却迟迟未见影视化。因此在这一时期,日本民众熟悉的影视作品大多来自中国,比如94版大型电视剧《三国演义》、央视动画版《三国演义》等等。尤其是94央视版《三国演义》,1995年由NHK引进到日本,请来了当时堪称最豪华的声优阵容,速水奖、大冢明夫、田中敦子,一个个如雷贯耳的名字出现其中,万人空巷,被誉为“中国最棒的大河剧”。

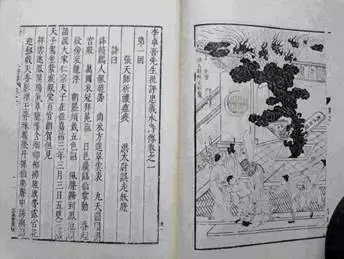

在书刊内容上,日本参考陈寿的《三国志》,对《三国演义》一书进行了文言体日文翻译,译名为《通俗三国志》,共50卷。此书是历史上第一本《三国演义》的外文译本,在日本流传甚广,影响巨大。

但无论是日本的学术界还是文学界,“三国志” 一词都并非单纯特指陈寿编写的《三国志》,而是所有以三国故事为背景的文学作品统称。其中影响最为深远的,莫过于吉川英治的《三国志》。

比起影视书刊,动漫游戏关于三国的产出会更为广泛。

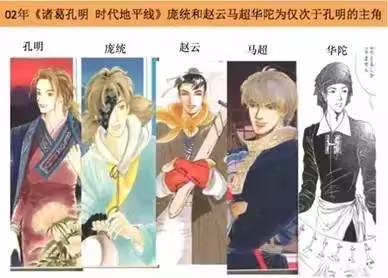

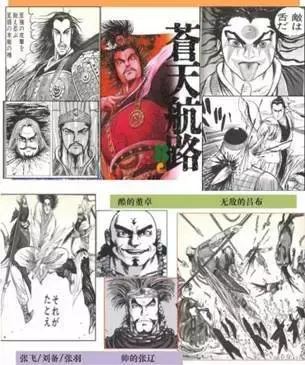

动漫方面,《三国志》、《钢铁三国志》、《一骑当千》、《真•恋姬无双》、《苍天航路》、《孔明的新娘》、《司马仲-桑》、《诸葛孔明 时代地平线》等作品不胜枚数,但伴随而至的评价则是褒贬不一。

游戏方面,日本光荣的《三国志》系列、《真三国无双》系列都是流传广泛,享有极大知名度的经典之作,经典到甚至产生了出口转内销的情况。在我国,大大小小各类三国游戏,或多或少都能找到一些光荣的影子。但是光荣的游戏也存在着过于娱乐化的问题,给人留下“曹魏好人妻,孙吴控萝莉,蜀汉都是基”的错觉,存在着很多与历史记载不一的情况。

“三国”与日本前尘往事

在我国妇孺皆知的四大名著,辗转到日本,其实知道的人并不多。

被打上“适合小孩子观看”标签的《西游记》,日本人对此的印象大多停留在角色而不在故事,鲜有成年人会选择阅读。知道《水浒传》的日本人不在少数,但大多都认为这是一部描写无赖与流氓争斗的世界史,少有人愿意去翻阅。至于《红楼梦》,认知度也就更低了。

与之相对,《三国演义》(在日一般称为《三国志》)的知名度却是相当之高。作为全年龄向输出,《三国志》能获得这种待遇不单是因为相关题材的产出俯拾皆是,更因为它俨然已成为一种学术科目,被日本人们认可学习。

《藤氏家传》中曾记载这样一个故事:在古代(日本),一个名为苏我入鹿豪门子弟,恃才傲物,目中无人,非但无视天皇搞起了独裁,甚至还逼死当时在位的皇太子。

在这个故事的批注里,写书人给予了这样的书评:董卓之暴虐吾国亦有。

这,就是日本最早出现关于三国的记载。进入平安时代,由于政权稳定,《三国志》的作用得不到发挥,关注度开始有所下降。

直至14世纪初期,日本政权上层出现矛盾,面临一分为二的窘况,各国武士相随争夺天下,期间拥有实力的武士更是分裂为三股势力侵蚀皇权。《三国志》中提及到的“正如汉室倾,魏蜀吴三国鼎立。”无疑印证了这一现实。于是,就在日本由天皇政权转为武士统治期间,《三国志》作为“军记物语”,再一次重回日本民众心中的首席位置。

不同于其他总是伴随时间或立场转移的事物,三国在日本人心中的地位似乎不曾有过太大的动摇。哪怕是中期不受追捧,但仍然在统治者和学者之中占据很重的分量。

无论是建立中心基调的《李卓吾本》还是发展壮大的《三国演义》,从文化交流的角度来看,中日双方相当一部分交流活动都是围绕三国而促成的。

由图可知,1970年以后,中日关系开始缓和,三国方面的产物变得更多,社会对三国的宽容度和接纳性更为强烈,最明显的是在当时那个不允许带漫画回学校的日本,唯独对三国题材的作品网开一面。当然,由于是面向少年的漫画,内容部分大多会改得乐观积极、明朗正直一些。因此我们可以看到,那时候的漫画作品里面,主人公采取一夫一妻制,而几大“战术心脏”几乎从头到尾都没有出现。

如今三国热的井喷式产出时期早已过去,但这份百年以来的喜爱,却始终一如既往,从未改变。

中日两国的三国观

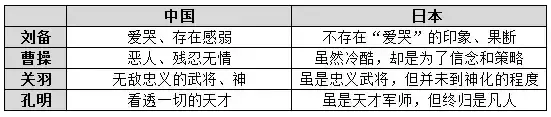

1.人物的认识偏差

曹老板的恶人形象由来已久,刘皇叔“用生命来哭泣”的事迹人尽皆知。但在历史发展的过程中,却拥有过截然相反的待遇。为晋朝“献心脏”的陈寿出于“魏禅承袭”考虑,编撰书籍时以魏为正统,于是我们看到《三国志》关于曹操形象的描写要比后期许多书籍都要友好一些。

但自宋以来,北方中原一带受外族入侵,曹操作为外族的代名词,成为了“背锅侠”。刘备作为汉族一员,大受推崇,“尊刘抑曹”的基调由此形成,蜀再次回到了三国的正统位置。

而日本对三国的翻译大多出于求知欲,对中国本土的情况并不理解,因此在非利益驱使的情况下,并不会对人物有所偏向。

再者他们三国认知的形成,大多出自李卓吾版本的《通俗三国志》。不同于毛宗岗版本为哄抬孔明和关羽,强行将曹操恶人化,把刘备贬低为无能之辈,李卓吾笔下的曹操并非绝对恶人,刘备也并非爱哭的无能之辈,孔明、关羽也纷纷走下了神台,变成了“很厉害的普通人”。而一直处在光芒之下的赵子龙,在日本人们心中却拥有相当崇高的地位,甚至位列高于关羽之上。

2. 政治决定文化

国际公认的规律之一:政治决定文化。

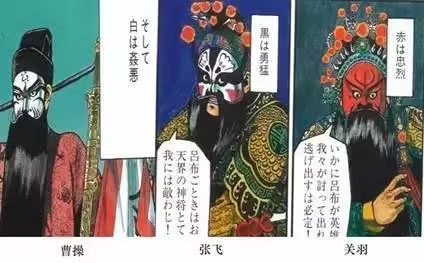

受各方政策的影响,在古代中国,有关三国的传播大多以“说书”和“戏剧”的形式流传于市井之中。说书讲求生动有趣,因此通常会以人物好坏渲染话题色彩。戏剧同理,以京剧为例,还原人物性格最典型的方法莫过于利用好每张色彩丰富的脸谱。但这样的做法局限性相当明显,比如性格多变的枭雄曹操,总是无奈地被安排抹上白脸,专注恶人三十年。反观打出“匡扶汉室”旗号的蜀国,由于正值外族入侵,以蜀为正统的戏码则变得格外名正言顺。

再看日本,《三国志》从最初出现到深刻解读,无不以统治贵族和知识分子为中心。哪怕后期流传入民间,也是以“活字印刷”的方式传播,而并非说书和戏剧。因此,我们会发现日本的三国译本大多比较平和,并无太多特别强调善恶的言辞。

不过,当时间来到明治时期,那时的日本正努力建立打造一个以天皇为中心的现代化国家。此时的统治阶级亟需通过强调诸葛亮对刘备的忠肝义胆,促使国民成为效忠天皇的一员。不难想象,作为当红炸子鸡,“诸葛村夫”想必拥有了一个羡煞旁人的地位。

我一直觉得,真正意义上的“男人们天下”,似乎只出现在仅有六十余年的三国时期。血性与武力的较量,忠义与责任的肩负,信任与舍命的角逐,无论过去千千万万年,都依然在人们心中坐拥着无穷的吸引力。

而对于日本民众来说,给他们带去三国初印象的《三国志》,就彷如“日本的麻婆豆腐”,尽管知道那并不是原汁原味,但还是喜爱有加。它俨然成为“日本的一部分”,无论两国关系如何走向,“三国”于他们都不会遭到反对和封杀。就像平常我们所言:民族的,就是世界的。

作者: 苑子