本文首发于知乎专栏“汪汪汪的观察站”,原文地址https://zhuanlan.zhihu.com/p/51698728

序「wind,glass,bluebird」

第一楽章「ありふれた日々」

第二楽章「新しい家族」

第三楽章「愛ゆえの決断」

第四楽章「遠き空へ」

序「wind,glass,bluebird」(00:00:00-00:07:37)

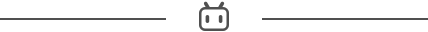

第一部分从动画开始到「disjoint」的字样断开景别为止。这一部分绘本线的主要内容是描述リズ与青鸟相遇,而现实线的内容则是霙和希美去社团活动室练习的过程。因此这一部分的演出目标是对莉兹、霙和希美的这三个角色进行初步的塑造。

如何在有限的时间与不断推移的空间内同时完成三者的初步塑造,这是第一部分的核心问题。同时,霙和希美两者之间的关系也是需要重点刻画的对象。而另一个目标则是对霙的心理活动进行表现。尽管リズと青い鳥是两个人的故事,但其实大部分时候还是以霙为中心来刻画周围的世界的。而霙是一个有些笨拙的女生,在脚本上做出努力比较困难。因此如何让观众感受到霙的想法并产生代入感也是主要课题之一。

绘本线以W.O结束。可能有的观众已经发现,相比同系列的第一季与第二季或是其他作品,《リズと青い鳥》对于W.I和W.O的使用是非常频繁的。在之前分镜演出用语相关的文章中,我曾经提到过W.I/W.O和F.I/F.O等转场方式的不同效果。除了空间上的移动( 如从暗室走出)以外,white in和white out常用于过去或是想象部分的切换,而F.I和F.O的处理则更多的带有时序上的递进。Anier在他的文章《炽热的、绚烂的、坚强的红色,清冷的、澄澈的、柔弱的蓝色——<莉兹与青鸟>》(https://zhuanlan.zhihu.com/p/51590127)中曾经提到,青鸟这部作品中时间的概念是非常模糊的。而这种转场手段就可以帮助构建两条平行发展的故事线,或者说“想象中的故事线”,从而营造出这样一个停滞的世界。

还有一点不得不提的则是地点镜头的减少,特别是广角镜头的缺失。这一点固然因作品的不同与演出家的风格而异,但如果回过头来看響け!ユーフォニアム这个系列,剧场版和TV的这种差异还是比较明显的。在系列的第一话和第二话中的笔记中,我曾提到过作品中地点镜头的作用。除了交代场景外,这类镜头还可以帮助营造季节感,或是利用空间来设计演出等。第一话中通过樱花树营造的入学时的季节感与第二话开头利用同ポ设计的陷阱就是这个道理。不过第二话的笔记并没有发出来,节选A-Part的部分摘录在这里。

开篇是一个广角镜头交代地点。细心的观众应该记得第一话中也有这样一段久美子蹑手蹑脚试图和丽奈搭话的场景。当时同样也是用这样一个地点镜头来交代环境。这种同ポ的安排很容易给人留下“入部当天,久美子试图接近丽奈”这样的错觉。与第一话不同的是,这里把叶月和绿安排在了外面的阶梯上,同时让久美子在走廊上走动,来让观众意识到这里是之后一系列动作的发生地点。因此第二话看上去在时间上紧接着第一话,实际上已经是几周之后了。在后面转场的部分我们也可以看到,第一话中的樱花已经悉数凋落,而最后和葵在河边对话时的摄影方式则完全是春末的感觉了。这种Trick一方面增加了趣味性,同时也为久美子后面的独白以及第二话环境的变化作了一个铺垫。

正如之前所说的,在TV动画中,转场时一般会用一到两个地点镜头来说明之后一系列动作发生的场景,比如第一话开始就不断出现的各年级教室门牌,或是像十二话A-Part从操场的广角大全景到活动室的不断推进。而剧场版中除了吹奏乐部活动室部分保留了这一做法外(虽然不全是严格意义上的地点镜头,很多时候是通过活动室门口的室内鞋的望远镜头来表现场景的切换的),各种场景的切换大多是用小物的特写来表现的。比如不断滴水的水龙头,河豚,或是实验室中的锥形瓶等等。这种安排也让作品中的时间和空间的变化显得不是那么的明显,从而营造出两者趋于静止的世界。

回到作品中来。

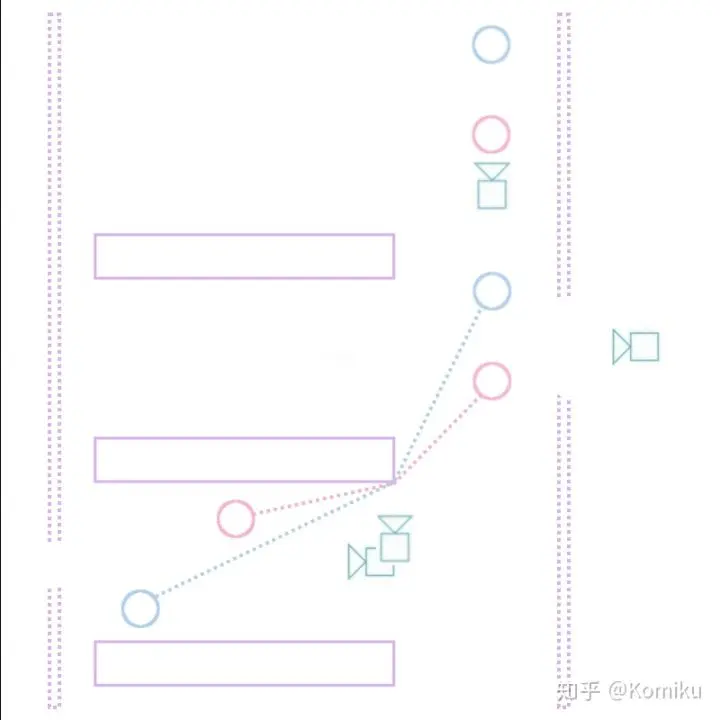

这里低机位的Follow实际上是一个不断的IN和OUT的过程,这让整体的镜速显得略快。bg道路左侧线条的安排也加强了这一印象。随后线条向上偏移消失,引出下一卡的正机位远摄。景别的切换增加了信息量,在点明“学校”这个舞台的同时对Follow的主体进行说明。

演技卡。转身的少女,膝下袜与ローファー,夏季校服扬起的裙摆。三张连续的运动特写。这里用特写将人物的特征提取了出来,对“少女感”的塑造用意还是挺明显的。很多作品也会刻画诸如转身这种日常的动作,不过大多是放在轨道的设计上。

同ポ对运动后的空间关系进行说明,进一步强调校园的冷清,摄影在色调上的处理也暗示了大体的时间。

霙的POV。这里的主观镜头利用雾和景深做出了望远感。视线汇聚处空无一物的校门并不是霙所期待的,于是这里安排了两个特写。霙的客观特写与栅栏的主观特写分别与前面的两个镜头相对应,形成一种时序上的延伸与递进,同时细化霙眼中注视着的景物。

栅栏的演出观众应该见的已经比较多了。像是今年的ヴァイオレット・エヴァーガーデン的第一话就曾多次使用栅栏压缩画面,帮助营造宅邸的闭锁感。这里则是让栅栏充满整个镜头控制信息,做出囚禁的效果。当然,监督这里只是借助了霙的POV让观众看到了想让观众获得的信息。角色自身实际的视角是比观众,或者说摄影机所拍摄到的要广阔的多的。霙会盯着这里看也只是因为如果希美来了,一定会先从校门最左侧的栅栏外经过。这种望眼欲穿的心情也显得比较真实。

同ポ给这组镜头画上了一个句号。霙在台阶上坐了下来。

演技卡。和之前提到的TV第一话中的处理类似,A1这里用霙的视线为线索做了一段特写切换。A3故意把时间控制的比较短。为了让观众看清楚霙运动后的状态,A4这里故技重施用了一个大特写并藉此再度转为霙的POV对下半身进行观察。景框并没有包括脸的下半部分,让霙的心理活动变得难以推测。A5利用台阶的缝隙将观众的视线引向脚尖,为脚尖互碰的动作做准备。这段设计也让霙的等待多了一些仪式感,突出希美的到来对霙的重要。

依旧是用一个低角度的望远做了一个伏。山田对低机位的热爱在本作中得到了彻底的体现。和前面的处理类似,A3的特写里景框削掉了霙脸部的下半部,不过这里是为了让霙的反应显得更加冷淡。

A4中景对A1和A2的伏作出解,正机位与景深的控制让女生A显得十分突出。而A5将焦点定在霙的身上,女生A离开时作失焦的处理,这两卡对比的使用还是挺有趣的。

似乎是觉得A5的疏离感还是不够,A6用书包和琴包做出隔断的效果,把女生安排在画面的最右侧,而将霙的右半身直接安排在了框外,同时在包的右侧留出空间来表现距离感。

这一段演出中背景音乐的安排也非常有意思。在女生A经过的时候,我们无法从画面中得到霙的想法。于是这里利用声音补足画面上未能表达的信息量,通过背景音乐里鸟的声音来表现霙的心情。这里声音的演出也为后面希美的出场做了一个伏。

霙足尖动作的特写,非常明显的信号。

A2用一个望远镜头来处理希美的登场。这里希美从校门左侧出现也和前面霙凝视栅栏做了一个呼应。

随风摇动的树冠,平行蒙太奇。想表达的东西一目了然。这里同样利用背景音做了一个画面外信息的补充,欢快的鸟啼声也和女生A出场时沉闷的“咕咕”声形成了对比。

A4这里用风作为线索,通过毛发的运动来让观众意识到风的存在。随风摇动的花草依旧是用风作为线索。画面的右侧做出了露水反光的指示。山田似乎并没有打算向观众隐藏摄影机,反而像是在故意告诉观众这一点。Book压缩了画面,凸显出被杂草所环绕的黄色小花。依旧是蒙太奇的手法。至于究竟象征着孤独的利兹,还是与众不同的青鸟,又或者是什么其他的意象,就留给读者自行想象了。

A6大特写,眼睛的开合程度与A4形成对比。

A7和A9的衔接并不是单纯的甩镜头,而是先用客观镜头做了一个PAN向观众展示霙转头的动作,在A8稍作停留后再将镜头快速甩到希美的身上,完成主客观镜头切换的同时也让我们的身份从观众成为了霙,增强了代入感。这里将希美安排在景框左侧也避免了与霙的位置产生冲突。

A1-A3。希美的室内鞋放在最高的一层,而霙的鞋则摆在了稍低的一层。通过高度来表现人物的主被动也是比较常用的手法了。

值得注意的是这里门窗以及鞋柜的演出。尽管A1和A3在人物的安排上多少有对称的考虑,两者在构图上其实还是有挺大的差别的。同样是利用鞋柜来分割画面,A1中的景深的控制与光线让鞋柜的边缘显得相对柔和,空间的安排也让希美的手臂可以轻易穿过鞋柜制造的边界。而A3中打开的鞋柜门阻碍了光线,让边角显得更加锐利,后景的支柱辅助分割画面,做出将霙限制在景框左侧的印象。

而在门窗的处理上,A1的后景只有两根紧贴的门框来表现室内的环境,而A3中后景的门框与窗框则显得密集了不少,甚至利用鞋柜的反光延伸到了景框的右边。这种利用空间关系的设计也是对两人心境的一种反映。

校园内的交叉镜头来调整节奏。两只青鸟先后飞过,这种安排的意味想必不用多说。

取出室内鞋的行为也反映了两人迥异的性格特点。有趣的是从A1和A3来看,希美离入口应该比较近,室外光也更强一些,但A6却补强了霙这一侧的光线,泛白的画面也让角色变得有些缥缈。

A7和A8。扶鞋柜时手的张合也是对两人性格特点的一种反映。希美在这里与霙拉开了距离。

左右的墙体压缩了空间。这里用了一个远景镜头第一次表现两人的距离。彻底暴露的摄影机,不知道是否有山田所说的“守护两人的视角”的意味。

低机位的仰拍让从下手位走向上手位的希美显得更“顶天立地”了。斜构图和广角的使用也加强了这一印象。

A2,作品中少见的符号演出。这里用正机位对防火栓做了一个Fix的拍摄,并在景框的选择上剔除了霙的头部,从而让观众将注意力放在防火栓和霙走路的姿势上。向左的箭头本来是指示开门,在这里却成了一种迫力。红色的防火栓背景与指示灯也加强了这一印象。与其说这里的霙是在走路,不如说是在被什么吸引着。

A3按下按钮后有一个完整的水龙头出水和希美接水的动作,而A4中霙刚按下开关,还没来得及给霙特写镜头就跳切到A5了。这里利用时间差做了一个时间上的演出,进一步稀释霙的存在感。

在A5之前希美和霙或是二人同框,或是交替安排个人的镜头,而这里希美走上台阶后并没有让霙入镜,直接切到了A6。这让A5这个单人镜头多少有些让人出乎意料。

A6和A7依旧是利用景框和高低差做了一个设计。虽然两者都在框中,但希美的头部始终是在景框外的,这也造成了霙一直在看着希美的背影的主观感受。希美在登上阶梯后直接作了出镜处理,画面中只留下了行动稍显迟缓的霙。

摄影机提前进入建筑,希美拉开门。这里还是没有给霙一个单独的镜头,A9直接借助钥匙的特写完成室外到走廊的转场。

Follow。这里把希美和霙的距离拉的比较大,后景不断滑过的墙体和窗框多少有些山田所说的“鸟笼”的暗示。

室内鞋的特写。通过摆放的密度来表现“跟随”的主题。鞋的指向和前一卡中两人的运动方向保持一致,避免产生视觉上的冲突。

希美的转身显然是下了功夫设计的,一次上两层楼梯的处理也非常符合希美的个性。A5利用book与墙体压缩画面,营造出窥视感。

A6这里用霙的POV做了一个PAN T.U,在落点处稍作停留后希美伸出头,形成一个主观的仰拍镜头。这里的景别取的比较大,而景框中景物除了希美只有和天花板相差无几的墙体,这种景别的选择更加凸显出希美在霙的视界和世界中的“唯一”和遥远。

楼梯拐角的构图上把景框的中间留白,观众注意力很自然会被左右两侧吸引。霙停下了脚步。左侧窗户前的栏杆的设计也协助构建起山田的鸟笼。

霙的特写。这里的光线分布和A1中光源的位置产生了矛盾。从之前的仰拍中我们也可以看到光线是从景框的左下角向右上方辐射的,因此A2后景的打光应该是一种虚构的摄影。当然,这种反向打光的演出意图还是很明显的。

霙的POV。在斜构图上做了一个P.U,捕捉到希美后稍作停顿,紧接着补上了一个向右的修正PAN。尽管使用了P.U,景框还是没有给希美上半身的描写,于是希美在被视线捕捉到以后转身离开,给出上半身的同时留下一个背影。而我们也找到A2中虚构的光源的来源了。

同ポ。A5将霙安排在了画面右侧,表现出“想要靠近”的意愿。

同景别同主体的转场。墙体与地面交界线变成了草地与砖路的交界线,人物和环境的构图与前一卡完全一致。全景镜头交代环境的变化的同时将霙和希美从世界中独立了出来,让两者的距离一度缩短了许多。但A3再次拉近了镜头,让观众再度意识到两者的距离并未缩短。后景中栏杆的设置也延续了之前箱庭世界的构筑。

开门后是一个W.O的处理。抖动的「disjoint」的字样割断了景别。这种文字演出近年京都还挺常用的,不知道是哪位演出的点子。中二病第一话开头的文字抖动的较为剧烈,文字的频繁切换带来了非常大的信息量,不断变换的位置也做出了一种难以控制的狂气感。而在京吹第一季中则是通过颜色不断变化的文字来表现活力感。在本作中,这种抖动显得较为平缓。粉色的字体和为了契合整体的转场风格使用的白色背景也显得温暖了许多。

然后,她们的故事开始了。