盖特曼(гетьман)

盖特曼гетьман的词源存在争议,一方面认为来自于德语中的霍普特曼Hauptmann,意为“上尉”,也有说法认为起源于哥萨克最高军事头衔阿塔曼атаман。在战锤全面战争3中,盖特曼是基斯里夫的地方长官出现,奇怪的是背景里却是写作阿塔曼(Ataman),而在现实中盖特曼是个不折不扣的军事头衔。

最早的盖特曼可以追溯到1505年的波兰,当时只是作为特定战役的军事头衔,而在1581年后盖特曼在波兰立陶宛联邦中成为了一个永久头衔。联邦会永久设立4位盖特曼,波兰和立陶宛两个国家各一位大盖特曼和副盖特曼。1585年后,盖特曼头衔变为终生制,如果没有证实谋反,那么就不能剥夺盖特曼头衔。在军事系统中,盖特曼的话语权仅次于君主,加上无法被罢免让他们有了极高的独立性。在联邦中,盖特曼制度往往能在君主软弱而贵族强势的状态下良好运作,但在相反的情况下后果也是灾难性的。直到1776年的军事改革才终于开始限制盖特曼权力,1795第三次瓜分波兰后盖特曼被正式废除。

不过对大多数人来说,听到盖特曼更多的在扎波罗热哥萨克中,也就是乌克兰哥萨克盖特曼。该职位的正式名称是扎波罗热酋长国盖特曼(Гетьман Війська Запорозького),哥萨克国家元首,同时也是最高指挥官和最高立法者,继任者通过选举产生。1506年被册封的施拉赤塔贵族(szlachta)普热茨瓦夫·兰科伦斯基(Przecław Lanckoroński)被视为是第一位扎波罗热盖特曼,但这只是后人追封。1648年哥萨克大起义的领袖博格丹·赫梅尔尼茨基(Богдан Хмельницький)才是第一位正式冠以扎波罗热盖特曼的人。在俄罗斯帝国兼并扎波罗热酋长国后,盖特曼逐渐成为了沙皇宠臣的头衔,最后随着哥萨克自治一同消亡,1764年被叶卡捷琳娜二世正式废除。

1917到1920乌克兰革命期间,1918年德国支持的乌克兰保守派政变推翻了乌克兰人民共和国(Ukrainian People's Republic),把帕维尔·斯科罗帕茨基(Павло Скоропадський)扶上位,重新以乌克兰盖特曼自居。

波雅尔(боляр)

波雅尔最早出自保加利亚语波伊拉боила,在古突厥语写作𐰉𐰆𐰖𐰞𐰀,可以译为“高贵”。在游戏中盖特曼主内,而波雅尔则作为军事将领主外。

波雅尔的前身波伊拉,原本是保加利亚第一帝国授予贵族战士与地方总督的头衔,后突厥汗国中也有类似的叫法。在后来成为了保加利亚、瓦拉几亚、摩尔达维亚、俄罗斯乃至波罗的海德国贵族的头衔,在10世纪到17世纪间,他们的地位名义上仅次于大公和保加利亚沙皇。

虽然名字一样,但在东欧各国中,波雅尔的定位都是不同的。在起源保加利亚,波雅尔是真正的世袭贵族,不过保加利亚人也会拿来指代第二帝国首都大特尔诺沃(Veliko Tarnovo)的居民;基辅罗斯的波雅尔,能通过杜马议会参与议政手握立法权;而在普斯科夫和诺夫哥罗德,波雅尔们则组成了一个共和国;而在俄罗斯,波雅尔更像是地方长官,负责监督地方并成为农奴制的象征;在塞尔维亚,波雅尔则变成了战士阶层,这些自由民可以拥有土地,但必须承担保卫家园和为国王而战的义务;瓦拉几亚和摩尔达维亚的波雅尔,则更贴近西欧的封建贵族,本质上更像是一群地主。

(所以说为什么游戏里主外主内的完全颠倒了啊)

乌果尔人(Ungols)

乌果尔Ungols应该是乌戈尔Ugric加上蒙古人Mongol,实际上就是在映射现实中俄罗斯的乌戈尔人与鞑靼人群体,但在风格上又添加了一定的哥萨克元素。

在现实中,乌戈尔人大多数时候用来指代芬兰-乌戈尔语族,在战锤中应该特指的是芬兰-乌戈尔人。根据遗传学研究,乌戈尔人的祖先在8000到6000年前,生活在中国东北到朝鲜一带,公元前 1250-1000抵达波罗的海沿岸,公元前8世纪移民到芬兰西南部,直到今天在芬兰南部的一些人身上,仍能看到很明显的黄种人痕迹(这也导致了瑞典人在网上,三天两头黑芬兰人肤色)。

而在宗教信仰上,基斯里夫虽然名义上成立了映射东正教的大正教会,但实质上是一种经过改革后的芬兰异教(Finnish paganism),也就是大家常说的索米多神教(Suomenusko)。游戏中大家会发现,基斯里夫的宗教建筑序列分为两类教堂和树林,现实中树木是索米多神教的重要特征,作为万物有灵论为基底的宗教,许多祭拜场地都是围绕着“树神”展开的,把许多树木或树桩被雕刻成人形,这种传统让许多索米多神教的祭祀物品很难保存,现存的只有波詹库鲁(Pohjankuru)出土的石器时代人形木雕。

而熊神厄孙则是取自斯拉夫人与芬兰人的“熊崇拜”传统。在古斯拉夫传统中,熊是他们最崇拜的动物,被认为与大地、水、森林与冥界之神韦莱斯(Veles)有关,那些行为不端的人会被惩罚变成熊;索米异教中,则把熊当做是一种禁忌动物,甚至熊oksi这个词都算是一个禁忌词,转而使用mesikämmen“蜂蜜之手”、karhea“粗皮”指代,因为他们认为直呼熊名真的会把熊召来。在猎熊后还得举办佩贾塞特祭典(Peijaiset),将被猎杀的熊作为迎来的贵宾庆祝,将它的死当做是一场意外,以免激怒熊的灵魂。

射击军(Streltsi)

这个比较明显,就是影射俄罗斯帝国的射击军Streltsy,俄语стрельцы́直译过来意为“射手”。

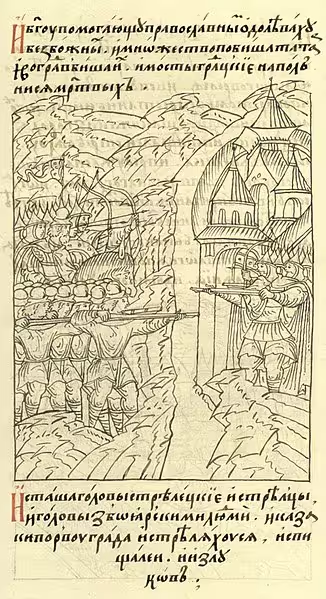

射击军是伊凡四世于1545年至1550间组建的常备军队,最初有3000人,分为6支普利卡兹(прика́з,意为部门),每支500人,由出身波雅尔的射击军头目(Стрелецкий голова)指挥,士兵则大多从自由商人和农村人口中招募,部队每年的薪水是4卢布(按1550年的购买力,1卢布能买一头牛)。

平时射击军驻扎在莫斯科郊外的沃罗比沃,并逐渐变为莫斯科的永久驻军,和平时期履行警察和消防队职能。1552年的喀山围城战是射击军第一次参战。

17世纪初,射击军扩编到2万人,并逐步形成了3个等级。最低阶的是地方射击军,他们与城市哥萨克(Городовые казаки)、普什卡里(Пушкари,旧式俄国炮兵)共同驻扎在边境城市;之后是莫斯科射击军,也是最常见的射击军部队;最高级的是王室侍从(Стремянной),他们从莫斯科射击军中挑选,负责皇宫守卫和沙皇外出时的保镖工作。

根据记录,17世纪中期的射击军总数约在35000-40000人之间,其中莫斯科射击军有26个团共22504人,地方有48支射击军团。有意思的是,这个时期还组建了所谓牧首射击军作为莫斯科大牧首的私人部队,职责是充当教会内部的道德警察,并逮捕和搜查那些有异端行径的人

射击军最引人注目的地方是他们的装备,武器上他们会配备手炮(Пищаль)、滑膛枪、巴迪什长柄斧(Бердыш)、军刀和剑、别伦代卡腰带(Берендейка)。1678年记载的射击军军火订单中,还提到了手榴弹和长矛。

17世纪末期,射击军开始积极干涉政治事务,1682年支持彼得一世异母姐索菲娅·阿列克谢耶芙娜(Софья Алексеевна Романова)的暴动,并在1689年再次暴动试图复辟索菲娅,让彼得一世于1699年开始对射击军展开清算,试图完全解散这支部队。

但是1700年大北方战争中纳尔瓦战役的惨败,让沙皇迫切需要射击军强大的战斗力作后盾,外加大多数射击军并没有真正参与政治事务,所以解散就此中止,1711年射击军加入大北方战争和俄土战争。1720年随着卫戍部队改革,地方射击军被废除,少部分作为旧式部队(Старых служб служилые люди)延续到18世纪末

克里姆卫队(Kreml Guard)

又被叫做博哈宫卫队(Bokha Palace Guard),在战锤3中被叫做沙皇卫队(Tzar Guard),背景中是由伊戈尔“恐怖者”(Igor the Terrible,很明显就是伊凡雷帝)组建。

不过这里要说的是Kreml,影射自克里姆林宫Kremlin/кремль,可能来自кремень,意为“燧石”。众所周知克里姆林宫是俄罗斯的政治中心,但是克里姆林实际上是俄罗斯的一种堡垒。

从总体上看,克里姆林和西安、大同、耶路撒冷旧城这种城市防御有着许多相似点。既拥有着防御能力,大公们的宫殿、教堂、庄园与手工作坊也内置其中,大多数克里姆林都建立在河流交接或是山丘这种战略要地。

在14世纪初由于蒙古人的威胁,克里姆林工事逐渐取代了早期的德特涅茨城市要塞(Детинец),只有诺夫哥罗德和普斯科夫这种未被蒙古威胁的地方保留了下来。1317年克里姆林第一次出现在史册中,当时被记载为кремник,出自特维尔公国一处的防御工事

当时的克里姆林是一种木制城市堡垒,使用黏土加固。木制克里姆林的建造速度相当之快,姆岑斯克墙长3公里有13座塔楼的克里姆林,仅用20天便建成了。克里姆林逐渐沿着远东到瑞典边境在俄罗斯地区散播开,最密集的地方位于南部,作为安全线节点封锁克里米亚汗国的道路。不过可惜的是,没有任何一座木制克里姆林完整保存到现在。

1367年,具有划时代意义的莫斯科白石克里姆林墙竖立起来,开启了石制时代。1374年下诺夫哥罗德的克里姆林,在木制结构中竖起一座石塔。自此之后,木制克里姆林开始重建和加固,伊凡三世时期莫斯科克里姆林改用砖块重建。

16-17世纪,俄罗斯境内建立了30座石制克里姆林,这个时期墙体大多以几何形状为主。到了17世纪末期,克里姆林逐渐被淘汰。最后一座克里姆林要塞位于托博尔斯克,同时这里也是最东边的克里姆林。

18世纪后,克里姆林开始逐渐在内外力的作用下被摧毁。除了外乌拉尔地区的一些警戒塔,大多数木制克里姆林被拆毁,莫扎伊斯克、维亚济马、雅罗斯拉夫尔的石制克里姆林也遭遇了类似的命运,特别是谢尔普霍夫的克里姆林在1934年被拆毁,用于建造莫斯科地铁。斯摩棱斯克的克里姆林在1812年被法军摧毁外部,1940年被德军完全摧毁。

现在留下的克里姆林大多进入了世界遗产名录,像是莫斯科克里姆林加红场、诺夫哥罗德德特涅茨、喀山克里姆林等等。