一:前言

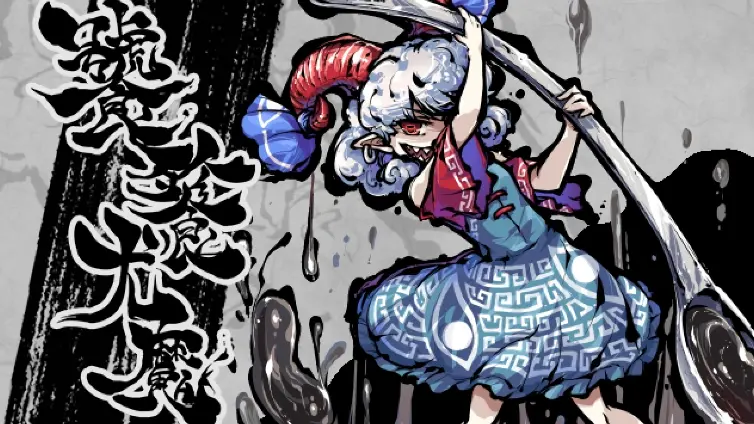

跳票数年而于去年正式推出的《东方刚欲异闻》无疑给了东方爱好者以莫大的惊喜,抛却对畜生界、旧地狱以及尘封老角色的深入刻画外,本作最为亮眼的无疑是畜生界动物灵领袖的第三人,饕餮尤魔这一角色的形象塑造。尤其是其作为中国传统民俗神怪形象而为ZUN所引用,对于国内东方爱好者而言,提供了尤为充裕的考据动力。笔者也概莫能外,但与大家对于民俗学上的“饕餮”形象考据不同,我所关注的领域在于其衣着所呈现的独特纹样,其与先秦考古广为出土的饕餮纹纹样有着很高的相似度,故而笔者尝试就此为切入点,做以一篇皮相之谈的考据,对饕餮纹同其角色人设的关联进行探讨。

二:何为饕餮纹

早期文献,饕餮是为二字。《管子》有云:“饕贪而无厌,近利而好得者,可亡也。”(《管子·亡徵篇》)将饕一字单用为贪婪之意,作以动词,而最早将饕餮合用为一词的文献则见于《左传》,“天下之民,以比三凶,谓之饕餮。”用以指称人,且贪财为饕,贪食为餮,意义基于《管子》有了进一步发展。《吕氏春秋》同时载有“饕餮、穷奇之地,叔逆之所,檐耳之居,多无君。”,其中饕餮二字,意指族名,而其民之恶以至“日夜相残,无时休息,以尽其类。”性之恶无以复加。而西汉文献则进一步继承了先秦文献的表述“缙云氏氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,天下谓之饕餮。”(《史记·五帝本纪》)两汉后,饕餮分别被注释为贪财与贪食二意,并后为赵翼、王引之等考据家所征引,直至今日。此是为文献视域中,饕餮一词意义的源流所在。虽然饕餮一词意义之流变在文献的梳理中能够同刚欲异闻里饕餮尤魔的形象形成对应,但值得注意的是,考古学意义之“饕餮纹”与民俗学意义之“饕餮”,实然是为截然两分的不同存在,本文就此则专以“饕餮纹”所呈现的考古学意义进行相应诠释。

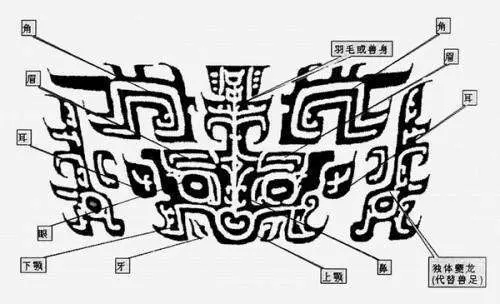

通过饕餮立绘中裙子那标志性的“眼睛”符号以及周遭“回字纹”样式的布局,不难想象,这是基于先秦的“饕餮纹”所简化设计而成的样式,而根据最早记载“饕餮纹”的《吕氏春秋》所云:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”这段内容在张光直的《中国青铜时代》中有提及到“ ‘吃人’旧解误,人头于兽口中乃讲通天人之巫(Shama),且此兽于人乃相助者而非敌对者。” 据其书中所述,商周美术中,动物所被赋予的功能是使得人的世界与神的世界得以沟通,而商虎食人卣所展示正是做法通天的巫师借助动物嘘气成风以至于上宾于天。但这里就出现一个悖论——即“通天”之意在先秦社会的语境里是具有崇高性的,而饕餮本身就文献考据所展现出的形象却是一种“极恶”的意指,这种矛盾对立指向的便是那样一个被先定的概念本身——即饕餮纹是否能与饕餮真实形象划为等同。因而,在张光直的观点中,《吕氏春秋》将纹饰命名为“饕餮”的做法实则是没有依据的,而这亦是当代考古学界的主流认识。

而我们有足够的理由可以推测,zun在饕餮尤魔的服饰设计上并没有考虑到对饕餮的考古学意义与民俗学意义进行实际的区分,而是直接化用了饕餮纹所直观展现的样态本身。当然,这并不意味着我们无法进一步探究其纹饰所内蕴的文化意义,相反,我们直接就饕餮纹所展现出来的样式本身出发而悬置对其名实论的探讨,或许可以参考许多不同学者所提出的假设而为饕餮尤魔二设形象的外延提出些许灵感。

三:基于先秦考古艺术研究对饕餮尤魔形象外延的探讨

学界一般认为,殷周时代的饕餮纹起源于新石器时代良渚文化的兽面纹,根据良渚文化出土的玉琮神像看,神像下半部敏锐若猫头鹰一般的扁卵形眼睛构造是对幻日的具象化图示,进而言之,殷周以来的饕餮纹所继承以的这种眼睛构造实则蕴含着太阳神崇拜的意义存在,而图示的玉琮神像据此或可诠释为身为太阳神的少昊为太阳鸟所承托,运行于周天的意象,深居畜生界旧血池地狱的她,却在神性上内蕴着太阳神信仰的面向,从这个角度上说,是不是可以尝试着在二创作品里探讨其与在黑水异变中同样活跃并有着“八咫乌”神灵寄宿的灵乌路空之间的关系呢?当时间推进到三代时期,尤以商朝的后半与西周初年为高峰,饕餮纹为主导的青铜样式开始涌现,并有着明显的神话性与超自然性特征,这个时期里,饕餮之纹样乃是助巫觋以通天达地的动物们的形象符号,在《左传·宣公三年》便记载有“远方图物、贡金九牧,铸鼎象物,……用能协于上下以承天休。”各个方国进贡铸有动物形象纹样的青铜器用于祭祀的记载很好证明了这一点。同时《说文解字注》尝释“觋”到“好巫觋祈祷鬼神歌舞之乐。民俗化而为之。”降鬼神依附于巫觋身上是殷朝重要的巫术仪式,而这与绵月依姬“召唤神灵”能力有着一定相似之处,基于此,或许可以展开想象到,饕餮尤魔是否能刻画成有着与依姬类似职能的角色。

除开上述两个学界有关饕餮纹研究的共识之外,亦有不少学者对饕餮纹的形象做出过更为深入的艺术想象。郭净在其《中国面具文化》中主张饕餮是一个典型的面具形象,巫师隐藏在饕餮面具背后控制引导,实现驱敌与辟邪的目的,这样的说法是与萨满教的宗教功能相勾连,若在刚欲异闻的作品语境中,这样的解释似乎与饕餮尤魔作为畜生界内动物灵组织“刚欲同盟”领袖的身份有着些许契合之处——鬼魅、丑恶而狰狞。《饕餮=帝说补论》中推测,饕餮纹是为殷商最高神“帝”的造型,而在殷商信仰中,“天”与“帝”融而为一,能够司掌气象、降下灾祸、下达神谕,是为自然世界具象化的神灵,而为商人们所尊奉。若将这样的意蕴若赋予饕餮尤魔,或颇有一种形象上的张力感——天帝与盟主、崇高与卑劣、自然秩序的维护者与人间秩序的破坏者。艾兰则在其《龟之谜──商代神话、祭祀、艺术和宇宙观研究》中注意到,被用以斩首功能的铜钺上有饕餮纹的存在,认为这种纹饰母型意味着“死亡之途”以及“人间到神灵世界的过渡”,这样的意义诠释意外的与身为动物灵的饕餮尤魔设定贴合了——在死亡之途的畜生道中,偿还前世所造恶业的人类灵魂在这里沦为动物灵们的奴隶,那么实现于两道之间过渡的“死亡”,便成为了饕餮尤魔奴役魂魄的手段——而外化呈现以一种“吞噬”的形态。笔力有限,便姑且举以上述三个学界的猜想作引,饕餮尤魔这个角色设定具有很强的张力,其所能延展的形象或许还有机会做出更多的诠释补充。

参考文献:

张光直:《中国青铜时代》,三联书店出版社,1983年9月第1版。

林巳奈夫:《神与兽的纹样学》,三联书店出版社,2002年2月第1版。

李学勤:《良渚文化玉器与饕餮纹的演变》,《东南文化》,1991年第5期。

杭春晓:《商周青铜器之饕餮纹研究》,南京艺术学院,2002年。

萧兵:《面具眼睛的辟邪御敌功能─—从泛太平洋文化之视角看三苗、饕餮、吞口、蚩尤、方相以及三星堆“筒状目睛”神巫的类缘关系》,《淮阴师专学报》,1994年第4期。

晁福林:《说商代的“天”和“帝”》,《史学集刊》,2016年第3