商朝的年代为公元前1600年到公元前1046年,距今约3620年。西方因甲骨文的出现,认可商代为“文明”。但是,商代之前,因没有文字类文物的发掘,而不被西方认可为“文明”。西方甚至质疑夏代的存在。也就是,西方只认可商代为中华文化的起始,距今3600年之前的中华文化历史因为没有成体系的文字类文物的出现,而不被西方认可为“文明”。这显然无视了目前众多的历史典籍的记载,更无视大量出土文物的实证。在此,本文就史学文献和文明发掘遗迹两方面来汇总夏代及夏代之前的文明存在的证据。

史书记载

(1)《史记》卷一,本纪第一,五帝本纪。

五帝:黄帝,颛顼,喾,尧,舜。

黄帝,是少典氏的后代,姓公孙,名轩辕。轩辕联合一些氏族在阪泉的郊野与炎帝进行了多次交战,最终击败了炎帝。蚩尤发动叛乱,不服从黄帝的命令,于是黄帝征召四方诸侯的军队,和蚩尤在逐鹿的郊野交战,很快就捕获并杀死了蚩尤。四方诸侯尊轩辕为天子,取代了神农氏,这就是黄帝。

黄帝居住在轩辕之丘,娶了西陵国的女子为妻,这就是嫘祖。嫘祖是黄帝的正妃,生了两个儿子,一个是玄嚣,就是青阳,青阳下封在江水;另一个是昌意,下封在若水。昌意娶了蜀山氏的女子为妻,名叫昌仆,生了儿子高阳。

黄帝死后,葬在桥山。他的孙子,也就是昌意的儿子高阳,继帝位,这就是帝颛顼。

帝颛顼生了个儿子叫穷蝉。颛顼去世,玄嚣的孙子高辛继帝位。这就是帝喾。

帝喾娶陈峰氏的女子,生了个儿子名叫放勋;娶了娵訾氏的女子,生了个儿子名叫挚。帝喾去世,挚继帝位。帝挚在位,政治衰落,死后由弟放勋继位。这就是帝尧。尧命令羲氏、和氏,恭敬地顺从上天,观察日月星辰的运行,制定历法,慎重地把时令传授给百姓。

尧否决了自己的儿子丹朱继任帝位,认为他“顽凶”。众人举荐虞舜作为继任者。尧把两个女儿嫁给舜,观察舜的德行。经过三年的考察,尧对舜比较满意。正月上旬的一个吉日,舜在文祖庙接受尧的禅让。文祖是尧的始祖。

虞舜,名叫重华。重华的父亲叫瞽叟,瞽叟的父亲叫桥牛,桥牛的父亲叫句望,句望的父亲叫敬康,敬康的父亲叫穷蝉,穷蝉的父亲就是颛瑞帝,颛瑞的父亲叫昌意,到舜已经七代了。从穷蝉一直到帝舜,都是地位低微的普通百姓。

自黄帝至舜,都是同姓但国号不同,以显示各自的美德。黄帝的号是“有熊”,帝颛顼的号是“高阳”,帝喾的号是“高辛”,帝尧的号是“陶唐”,帝舜的号是“有虞”。

(2)夏本纪,《史记》卷二,本纪第二。

夏禹,名叫文命。夏禹的父亲叫鲧,鲧的父亲就是颛顼帝,颛顼的父亲叫昌意,昌意的父亲就是黄帝。夏禹是黄帝的玄孙,颛顼帝的孙子。夏禹的曾祖父昌意和父亲鲧,没有在位称帝,只是做别人的大臣。

在尧帝的时候,洪水滔天,浩浩当当,包围山岭,淹没高地。尧寻求能治理水患的人,帝认为鲧做人违背天命,败坏同族,不可任用。四方诸侯坚持推荐鲧治理洪水,请示试用,结果九年过去了,洪水依旧泛滥不止,百姓仍然深受其害。尧任命舜作为继任者,舜因鲧治水没有成效,将鲧放逐到羽山然后杀死。举荐鲧的儿子禹,让他继续鲧的治水事业。

帝舜向上天推荐禹,立禹作为自己的继承人。舜逝世之后,三年服丧完毕,禹辞去帝位,让给舜帝的儿子商均,自己隐居阳城。天下诸侯都离开商均而去朝拜禹。禹于是登上天子位,国号为“夏后”,姓“姒”。

帝禹到东方巡猎,到达会稽就去世了。禹把天下传给益。三年服丧完毕,益把帝位让给禹的儿子启,自己避居到箕山南面。禹的儿子启用贤能,天下臣民都归心于他。等到禹去世,虽然把天下传给益,但益辅佐禹的时间不长,没有取得天下的信任。因此,诸侯都离开益而去朝拜启,说:“启是我们君主禹帝的儿子啊。”于是,启就登上天子位,这就是夏后帝启。夏后帝启,是禹帝的儿子,他母亲是史记涂山氏的女儿。

夏后帝启逝世,儿子太康帝即位。太康帝不体恤民事,导致失国。

太康帝逝世,弟弟中康即位,这就是中康帝。

中康逝世,儿子相帝即位。

相帝逝世,儿子少康即位。

少康帝逝世,儿子予帝即位。

予帝逝世,儿子槐帝即位。

槐帝逝世,儿子芒帝即位。

芒帝逝世,儿子泄帝即位。

泄帝逝世,儿子不降帝即位。

不降帝逝世,弟弟扃帝即位。

扃帝逝世,儿子廑帝即位。

廑帝逝世,立不降帝的儿子孔甲,这就是孔甲帝。孔甲帝即位后,喜欢信奉鬼神,胡作非为。从此,夏后氏道德威望衰微颓败。诸侯们纷纷背叛他。

孔甲死后,儿子皋帝即位。

皋帝逝世,儿子发帝即位。

发帝逝世,儿子履癸帝即位,这就是夏桀。帝桀在位的时候,从孔甲以来,诸侯大多已背叛了夏朝,而桀即位后又不知修德,却凭武力伤害其他部族,其他部族忍受不了。桀召来殷族首领汤,并把汤囚禁在夏台,不久又释放了。汤能修养德行,诸侯都归顺汤,汤于是率领军队征讨夏桀。夏桀逃到鸣条,终于被流放而死。汤把夏朝的后代封为诸侯,到了周朝,夏的后代就封到杞地。

太史公说:禹为姒姓,他的后代分封到各处,用国号为姓,所以有:夏后氏、有扈氏、有男氏、斟寻氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟戈氏。

孔子校正夏朝的历书,学者们多有传授《夏小正》的。

从虞舜、夏禹开始,上贡纳税的制度已很完备了。

有人说,禹是在会合诸侯于江南登苗山,考核诸侯功绩时逝世的,就葬在那里,并更名为会稽山。“会稽”就是会合考核的意思。

(3)《尚书》

虞书:(1)尧典;(2)舜典;(3)大禹谟;(4)皋陶谟;(5)益稷。

夏书:(1)禹貢;(2)甘誓;(3)五子之歌;(4)胤征。

(4)《竹书纪年》

(1)黃帝軒轅氏;

(2)帝摯少昊氏;

(3)帝顓頊高陽氏;

(4)帝嚳高辛氏;

(5)帝堯陶唐氏;

(6)帝舜有虞氏;

(7)帝禹夏后氏;

(8)帝啟;

(9)帝太康;

(10)帝仲康;

(11)帝相;

(12)帝少康;

(13)帝杼;

(14)帝芬;

(15)帝芒;

(16)帝泄;

(17)帝不降;

(18)帝扃;

(19)帝廑;

(20)帝孔甲;

(21)帝昊;

(22)帝發;

(23)帝癸.

文化遗址

出土手工制品包括陶器,骨器,芦苇编织品残片,石质或陶质的纺轮,以及,木器。

半坡文化

陕西西安半坡遗址是黄河流域一处典型的新石器时代母系氏族聚落遗址,距今5600-6700年之间。

半坡遗址位于陕西省西安市东郊灞桥区滻河东岸,在20世纪50年代初被发现,遗址面积约50000平方米,是黄河流域规模最大、保存最完整的原始社会母系氏族村落遗址。1954-1957年,中国科学院考古研究所先后对其进行了5次大规模的发掘,发掘面积达10000平方米。该遗址揭示了一处典型的新石器时代仰韶文化母系氏族聚落的社会组织、生产生活、经济形态、婚姻状况、风俗习惯、文化艺术等丰富的文化内涵。

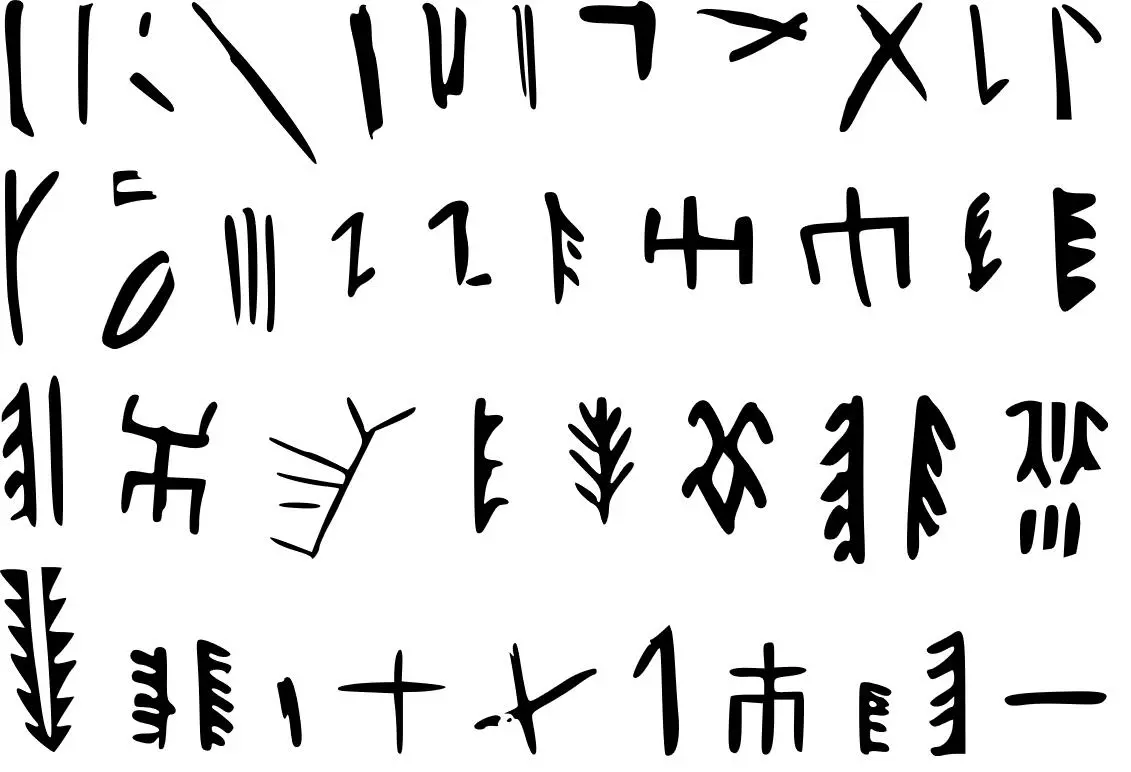

尖底瓶、人面鱼纹盆、陶埙……这些陶器都是西安半坡博物馆的典型代表,半坡先民6000年前已经能烧制、使用陶器。这一时期的文化为彩陶文化。从陶器上发现27种符号,可能是一种原始文字,被称为“半坡陶符”。

仰韶文化

仰韶文化的名称来源于其第一个发掘地——河南省三门峡市渑池县的仰韶村遗址。

仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代中期考古学文化,年代约为公元前5000年到公元前3000年前,分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间,西至河湟,北至河套,东至太行山−豫东,南至淮河–汉水流域,以关中豫西晋南地区为中心的广大区域。

1921年4月18日,瑞典地质学家安特生(Johan Gunnar Andersson,1874-1960)从渑池县城徒步来到仰韶村,在村南约1公里的地方,他发现了一些被流水冲刷露出地面的陶片和石器,还有夹杂着灰烬和遗物的地层,其中就有引人注目的彩陶片。他想起了西方的安诺文化中的彩陶,产生了两相比较的兴趣。

1921年10月27日到12月1日,他和中国的地质学家袁复礼、奥地利的古生物学家师丹斯基等一道再次来到仰韶遗址进行发掘,发现了大量精美的彩陶,而且还在一块陶片上发现了水稻粒的印痕。

1954年,中国科学院挖掘陕西省西安市的仰韶时期遗迹,发现了长20米的长方型半地下式建筑,在各地也有发现仰韶时代的坟墓。

仰韶文化证明了中国在阶级社会之前存在着非常发达且富有特色的新石器时代文化。

良渚文化

良渚文化是环钱塘江分布的以黑陶和磨光玉器为代表的新石器时代晚期文化,因1936年首先发现于良渚而命名,距今5300年到4000年。良渚文化中心分布区为环太湖地区,即长江三角洲江南部分,以环太湖地区为中心区,南临杭州湾及钱塘江北岸,影响及于宁绍平原,东濒于海,向西止于镇江茅山和天目山山地,向北越过长江,极盛时抵达江苏淮北。

1936年,杭州古荡老和山在建造杭州第一公墓时,出土了一些石器。

1936年5月底,浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址进行试掘。

从1936年12月至1937年3月,考古发掘共进行了三次,获得了大量的石器、陶器等实物资料,同时经调查“发现了以良渚镇为中心的十余处遗址”,从科学发掘的角度确认了良渚一带存在着远古文化遗存。

1959年,夏鼐先生正式提出“良渚文化”的名称。

2019年7月6日,中国良渚古城遗址在阿塞拜疆巴库举行的世界遗产大会上获准列入世界遗产名录。

大汶口文化

大汶口文化(公元前3500年~公元前2500年)是的新石器时代考古学文化,主要分布以泰山地区为中心的山东中、南部以及江苏北部地区,晚期遗址的分布更广,东起黄海之滨,西到河南东部,北至渤海南岸,南及淮北,安徽北部、河南中部也有受到该文化影响的遗存发现,该文化属传说中的太昊与少昊集团。

1959年首次发现在山东省宁阳堡头村,遗址位于堡头村西和泰安的大汶口一带,故名。 在大汶口的许多遗址中都发现氏族公共葬地,各墓之间随葬品的多寡悬殊。在后期墓葬中,出现了夫妻合葬和夫妻带小孩的合葬,这时可能已经进入了父权制社会。然而,大汶口文化最重要的发现在于陶器上发现了类似文字的记号,这种疑似文字的刻画记号极可能与汉字的起源有关。

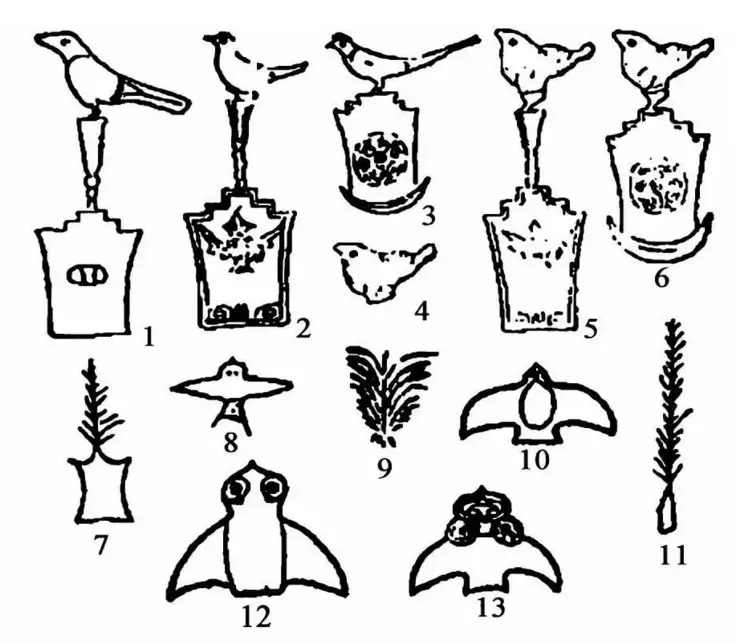

1957年在莒县陵阳河发现了最早的大汶口文化遗址。特别是20世纪六七十年代,在遗址范围内相继采集和出土了大汶口文化的陶尊文字,根据考古调查和发掘资料,鲁东南地区已发现的大汶口文化陶文有6个地点,10多个种类,20多个单字,还在鲁西南的安徽淮北地区的尉迟寺遗址出土了与大汶口文化相同的作日出的山岳形意符文字。这些陶尊文字都是出土于大汶口文化的中、晚期阶段,它是早于龙山文化的始文字。沂蒙地区大汶口文化陶尊文字的出土,客观地反映了沂蒙地区超越了文字萌芽阶段的原始文字。大汶口文化的陶文,既是象形,也是寓意字。著名古文字专家唐兰先生在论述大汶口文化陶文和安徽尉迟寺发现的作日出山岳形的符号认为:这种意符文字“已是很进步的文字”,并可视为文明时代的标识,而且指称其为少昊文化(国)的文字。

龙山文化

龙山文化是中国新石器时代晚期的考古学文化之一,又名“黑陶文化”。龙山文化距今约4500~4000年,是中国青铜器文化的形成期,新石器晚期(铜石并用)。1928年因山东省济南章丘区龙山街道城子崖遗址的发掘,被人们发现;分布于黄河中下游,包括河南禹州的瓦店遗址。

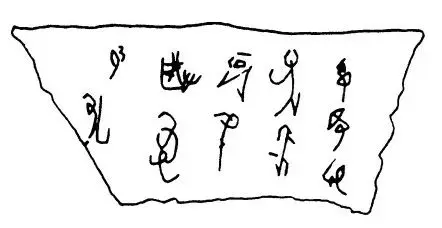

1992年1月2日上午,山东邹平丁公村一村民在为考古队清洗陶片时,发现一块刻有文字的大陶片。这一发现立即引起考古队的高度重视,马上对出土该陶片的1235号灰坑进行认真核对,包括层位关系、出土遗物以及与相关遗迹的关系等,确认该陶片为龙山时代晚期遗物。

据报道,丁公龙山文化文字,系刻在一件大平底盆底部残片的内面。陶片上现存文字计 5 行 11 个字,右起第一行为 3 个字,其余 4行每行均为 2 个字。这 11 个刻字,笔画比较流畅,个个独立成字,整体排列比较规则,刻写也有一定章法,显然已经脱离了刻划符号和文字画的阶段,全文很可能是一个短句或辞章。

丁公龙山文化陶文距今约4200年,比小屯商代晚期甲骨文还早800多年。

二里头文化

二里头文化的年代为公元前1880年–前1520年,二里头遗址位于河南洛阳市偃师境内,黄河流域伊洛盆地,遗址现存面积300余万平方米,是迄今发现的距今3700多年前东亚地区规模最大的中心聚落。

1959年至今的考古发掘表明,二里头遗址呈现出明显的“王朝气象”,目前已发现大规模的宫殿建筑群和宫城、“都邑”中心区主干道网以及官营作坊区等重要遗迹,以及成组的青铜礼器群等。从考古发现来看,两地有一些共同特征的器物,比如都出土有陶盉、牙璋、镶嵌绿松石铜牌饰等,但祖型却在二里头,二里头遗址出土类似文物年代更早、工艺难度极高。这几类器物都是高级别、高规格的礼器,代表一定的礼制。